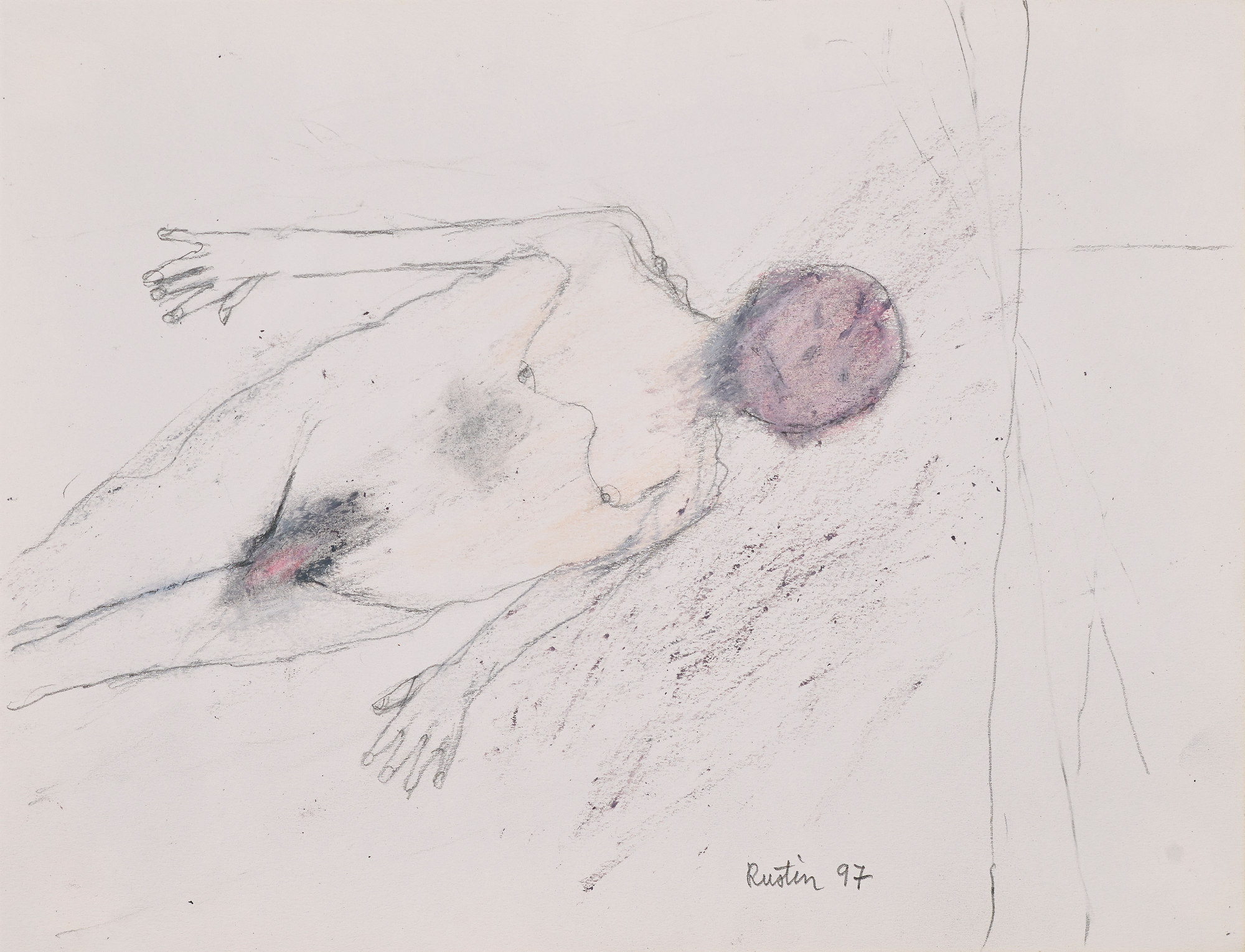

Charlotte Waligora a dirigé pendant six ans la Fondation Rustin. Autant d’années durant lesquelles elle a approfondi sa connaissance de l’œuvre du peintre français mais aussi lié amitié avec ce dernier. Fin 2010, ils eurent une conversation que l’historienne décida de relater. A la faveur de l’exposition de dessins qui s’ouvre demain à la galerie Béatrice Soulié, à Marseille, un livre* nous offre ce dialogue en partage. Il y est question de l’atelier de Bagnolet, de l’univers psychiatrique, de la religion, de l’abstraction, du sujet, de la Shoa, de la figuration… et en continu de peinture. C’est en toute complicité qu’elle l’interroge, qu’il répond, souvent malicieusement, et que chacun d’entre eux est tenté de terminer la phrase de l’autre. Voici donc, en exclusivité pour ArtsHebdo|Médias, un extrait de ce texte accompagné par les dessins incomparables de Jean Rustin.

Charlotte Waligora : Au début des années 1970, Pierre Gaudibert a dit que vous étiez un « peintre-peintre »…

Jean Rustin : Quand Pierre Gaudibert a parlé de moi comme d’un « peintre-peintre », c’était une injure, en quelque sorte. Le terme est peut-être un peu fort… En tout cas, c’était une critique.

C. W. : Un « peintre-peintre » était-il tout simplement un peintre qui n’avait pas de sujet ? Et, par conséquent, aucun intérêt ?

J. R. : Oui. C’était un peintre inintéressant, parce que l’important à l’époque était de faire de la politique avec la peinture. Je ne voulais pas de cela. Je me rappelle très bien qu’en 1971, quand j’ai décidé d’arrêter la peinture abstraite, je me suis dit que je choisirai un seul sujet et que je n’en changerai pas jusqu’à ma mort. C’est un peu ridicule… Quoi qu’il en soit, il n’y avait qu’une possibilité pour moi : faire des corps nus comme Cézanne avait peint des pommes.

C. W. : Vous avez choisi un sujet que vous avez toutefois volontairement déconnoté… Il n’y a jamais eu de signes permettant d’identifier culturellement, socialement, géographiquement et même temporellement vos personnages. Cela vous a permis d’éviter d’être catalogué et de devenir un « inclassable ».

J. R. : C’est même pire que ça. Aujourd’hui, si je fais le moindre changement dans mon sujet, tel que je l’envisage, j’arrête de peindre et je recommence tout. Si, au lieu d’avoir un corps assis sur une chaise, il se passe autre chose dans le tableau, ça le démolit. Maintenant je ne peux plus faire de grandes toiles comme autrefois. Je me souviens très bien que quand je peignais un grand format, je travaillais parfois beaucoup de personnages, mais la toile n’était finie que quand j’avais détruit complètement le sujet de façon à ce qu’il n’ait plus aucun intérêt. Il faut que ce soit le vide. La seule chose qui soit supportable, c’est le vide. Et puis, peut-être, à la rigueur, un petit détail.* Jean Rustin, 40 pages, édité par la galerie béatrice Soulié en partenariat avec la Fondation Rustin.

J. R. : Oui, c’est ça. Qui renvoie à un monde… C’est étrange, non ? Tout de même à ce point-là.

C. W. : Comment arrive-t-on à une telle radicalité ? A un tel degré de dépouillement ?

J. R. : Tous les jours quand je fais de la peinture, je pourrais très facilement mettre des chaises, des buffets, des automobiles… N’importe quoi. Et je ne le fais pas. C’est impossible pour moi. Je crois aussi que le poids de la « peinture-peinture », telle que je la faisais quand j’étais abstrait, est resté, ce qui n’est pas surprenant. Je croyais m’en être débarrassé, mais il faut croire que je n’ai pas réussi. En fait, j’ai remplacé le vide par la répétition. Répétition éternelle d’un sujet quelconque.

C. W. : Un sujet quelconque ?

J. R. : Oui, parce que ce qui m’intéresse quand je travaille, c’est le rapport entre la lumière, la couleur, la facture. C’est beaucoup plus important qu’un sujet tel qu’on le traite d’habitude, parce qu’il faut le traiter.

C. W. : Vous avez toujours dit que vous ne faisiez que de la peinture. La peinture est chez vous le vrai et le grand sujet.

J. R. : Oui.

C. W. : Cette réponse m’enchante. On pourrait en rester-là. C’est de cette façon que je vois votre œuvre aujourd’hui. Un travail de peintre époustouflant. Je crois que c’est ce qu’il faut retenir. Je me souviens de Leonardo Cremonini, qui disait que l’on sentait chez vous un plaisir de peindre proche de la gourmandise. Ce plaisir de peindre est transmis à qui souhaite voir, au-delà du sujet. En revanche, j’aurai du mal à me satisfaire de ces réponses, comme si ce sujet, qui a suscité tant d’émotions et inspiré tant d’interrogations, d’interprétations et provoque des réactions très fortes, d’adoration ou de rejet, ne serait qu’une pomme de Cézanne… Beaucoup de gens demandent si les personnages sont des malades mentaux, d’autres s’ils ont un lien avec la Shoah. Comment en arrive-t-on à cette représentation de l’humanité ? Tout cela serait parfaitement inconscient ?

J. R. : Je suis innocent…

C. W. : Non, ne me dites pas cela ! (rire)

J. R. : Mais, c’est vrai. Je n’y peux rien. Je reçois des lettres régulièrement qui parlent de cela.

C. W. : Cela à l’air de vous surprendre…

J. R. : Non. Je sais très bien ce que les gens pensent et disent de ma peinture. Le jour où plus personne ne sera choqué par mon travail, j’aurais perdu beaucoup. Ce serait un peu dommage, non ? S’il n’y avait plus de réaction, cela voudrait dire que je suis en faute, que je ne suis plus capable d’embêter un peu les gens (rire). Je suis aussi surpris du nombre de ceux qui aiment vraiment ma peinture. ça prouve que tout cela suit un cours normal. En dehors des connotations les plus évidentes, il y en a autre chose : la religion. Beaucoup de personnes qui, après avoir fait le jeu de la psychiatrie et de la Shoah, comprennent enfin que tout cela est faux, que c’est une peinture qui est très ouverte. Ma mère, par exemple, l’a ressentie et vécue exactement comme cela. Quand j’ai commencé cette peinture figurative, elle disait « Nannot, je ne comprends pas pourquoi tu fais une peinture aussi méchante, aussi laide. », ajoutant « Toi qui est si gentil ». Et un jour, elle a changé complètement d’avis. Elle avait compris.

C. W. : J’ai une autre version des faits. Claude Roffat écrit, en février 1995, dans Enfers numéro 2 : « Je m’approche, je scrute ces visages, toujours les mêmes. L’absence de cheveux, un certain flou dans les traits – une indécision plutôt – me renvoient à mon image. L’identification s’opère. En me réfléchissant, le tableau me dévoile. Cette mise à nu m’ouvre un gouffre où je m’enfonce. Un puits de lumière où je me perds, où je me baigne. Ce n’est plus une descente aux enfers mais une élévation, une remontée vers la clarté. Douceur de la peinture, tendresse de la lumière et des corps finement modelés. Infinie tendresse du regard. Je n’ai plus peur. Je n’aurai plus jamais peur. Tout est inscrit ici en lettres de lumière. L’obscénité, la vieillesse, la folie, la mort, tout est sauvé par la grâce de la peinture. »

J. R. : Ça correspond tellement à ce que je fais. Mot à mot, c’est parfait.

C. W. : On parle beaucoup de 1971 comme de l’année du choix de la figuration. J’ai remarqué que vers 1968, au cœur de l’abstraction, on voit apparaître une bouche, en apesanteur, des formes un peu phalliques. Toute une série de référents figuratifs, représentés dans ce qui devient, petit à petit, un espace, tel qu’il va se former après 1971. Tout cela se met en place pas à pas, mais vous êtes passé de l’autre côté, déjà, avant l’exposition dite de « rupture » ?

J. R. : C’est vrai. Et d’ailleurs, ça a commencé bien avant. Quand j’avais 18 ans, j’ai fait beaucoup de paysages, j’ai subi l’influence de tous les peintres, de Paul Klee à Dubuffet, toute une série d’orientations qui me poussait en dehors de l’abstraction. Je n’ai jamais aimé l’abstraction géométrique, ça m’a toujours beaucoup ennuyé. Parce que c’était…

J. R. : Oui, c’est clair et net. De la même manière, il y avait la peinture abstraite, d’un côté, et la peinture figurative, de l’autre. C’est presque absurde de passer de l’une à l’autre parce que ce qu’il faut, c’est avoir les deux. Il faut que l’influence vienne autant de l’une que de l’autre, de la figuration et de la non-figuration. Pendant longtemps, j’ai cru qu’on pouvait choisir entre les deux. Y compris quand je faisais de la peinture abstraite ; mais choisir n’est pas satisfaisant. Il faut trouver quelque chose qui enveloppe tout, pour que l’on puisse vraiment faire une peinture intéressante.

C. W. : Pour en revenir à cette histoire de pommes de Cézanne, choisir votre sujet n’a pas dû être évident. J’imagine qu’il était difficile de faire carrière avec lui… Donc après 1971, dans l’atelier de Bagnolet, ça se passait comment ?

J. R. : ça a été très dur. Pendant plus d’un an, j’ai beaucoup travaillé mais sans aucun résultat. J’ai été malheureux… Il m’a fallu une année de dessin pour réussir à redémarrer tout doucement et retrouver une peinture qui me corresponde. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas : continuer ces belles peintures très colorées. La rupture a été totale. Aussi bien au niveau des collectionneurs, des acheteurs, des galeries, etc. Encore que c’est à ce moment-là, que j’ai fait la connaissance de Cérès Franco, qui m’a exposé en 1975. J’ai « subi » un rejet à peu près général, les gens n’ont pas compris ce changement de cap. Et puis, petit à petit, les peintres de mes amis ont commencé à changer de regard et à s’intéresser à ce que j’avais fait. Il faut être capable de rompre et de prendre une nouvelle voie. Il faut être capable de faire une peinture qui soit toujours aussi bonne, mais complètement différente. Tous les peintres sont victimes d’une façon de travailler qui est toujours la même, ou alors ils font ce que Picasso a fait, changer de peinture tout le temps ce qui est plus facile que de continuer à faire la même chose en tentant à chaque fois de se renouveler. Bonnard est un peintre idéal pour ça. Il a évolué tout doucement sans refaire ce qu’il avait déjà fait, en inventant tout le temps quelque chose de nouveau. C’est pour ça que je l’aime tellement. Il n’est pas prisonnier d’un système ou d’idées. Il y a eu d’autres peintres intéressants. Comme Rebeyrolle, par exemple. Dubuffet, également. J’ai vraiment aimé ses débuts, cette époque où il s’intéressait aux dessins de fous, de sauvages, d’enfants. Ensuite il a eu le culot de jouer à l’art brut, et ça marche encore…

J. R. : Effectivement, je n’ai jamais peint un homme en érection. Comprendre cette œuvre comme pornographique, c’est ridicule. C’est une façon de refuser de voir. C’est très particulier de faire une peinture qui utilise la pornographie. Ma peinture n’est pas pornographique, c’est même le contraire. Dans ce que je fais, il ne se passe rien. L’action de faire l’amour détruirait une forme de stabilité. S’il se passait quelque chose, cela réduirait de beaucoup l’expressivité du tableau. J’aime beaucoup les portraits de Rembrandt, par exemple, mais je n’aime pas la Ronde de nuit. Dans ce tableau, il y en a un qui fait ceci et l’autre cela, etc. Les anecdotes détournent l’attention. Tout ce qui fait que la peinture donne une image de quelque chose, que ce soit de la pornographie ou quelqu’un à table en train de manger, ce n’est pas intéressant. On réagit à une image. Cela ne relève pas de la peinture mais de l’idéologie. Je suis sûr que ce personnage qui n’évolue pas, et ne fait rien, vient de l’abstraction.

C. W. : Bagnolet. L’atelier, le violon pendant des années. La musique. Il y avait près du fauteuil vert, un recueil des Fleurs du Mal. Baudelaire, c’est le voyageur dans l’âme. C’est l’invitation au voyage. Michel Jakar vous a filmé dans cet atelier. Il m’a semblé qu’on vous voyait fermer les yeux face à la toile blanche et que vous entriez en peinture par l’esprit. Personne ne vous a jamais vu peindre. Y a-t-il un moment de bascule et d’entrée en peinture ?

J. R. : Baudelaire était le poète idéal. Le matin quand j’arrivais à l’atelier, pendant des années, la première chose que je faisais était de prendre le violon et de jouer pendant un petit quart d’heure, ce qui permettait de couper complètement la relation avec la vie réelle. Et ça, je le faisais tout le temps. Quand ça n’allait plus avec la peinture, je faisais du violon. Je pense que tous les gens qui cherchent à créer quelque chose se coupent du monde réel d’une façon ou d’une autre, sinon… on fait des images, on ne fait pas de la peinture.