Connu pour sa remarquable collection de tapisseries, le château de Trémolière, situé au sud de l’Auvergne, inaugure cette année, avec Henri Cueco, un cycle d’expositions estivales. Une vingtaine d’œuvres de différentes périodes entrent en résonnance avec le Verger de déduit, jardin contemporain d’inspiration médiévale réalisé par Eric Ossart et Arnaud Maurières. S’il peint le temps qui passe à travers des séries de paysages et le temps suspendu grâce à de menus objets, cet acteur majeur de la Figuration narrative à l’origine des Malassis, mouvement en faveur d’un art engagé, n’a rien renié de « l’esprit de mai 1968 ». Longtemps le pinceau trempé dans l’histoire, à plus de quatre fois vingt ans, il porte haut l’étendard de la liberté d’expression. ArtsHebdoMédias met en ligne le portrait d’Henri Cueco écrit par Dinah Sagalovitsch pour Cimaise (290).

Esquisser le portrait d’un artiste aussi fécond est presque une gageure. Son extrême modestie, son souci d’exactitude, vous oblige d’entrée à vous tenir en équilibre sur une corde raide. Et puis, il témoigne toujours de cet étonnant recul qui le mène à s’interroger : « Les biographies donnent le vertige. On ne se souvient de rien. Comme si on n’avait jamais existé. Qui suis-je ? D’où suis-je ? Ces résumés de vie reposent ces fameuses questions sans renouveler leur médiocre formulation… »(1) Heureusement, tous ses souvenirs d’enfance ont oublié de s’effacer. Etait-il un enfant doué ? « La question du don est une blague », répond Cueco qui ne se reconnaît aucun talent particulier. Son père, originaire de Valence, en Espagne, plaçait l’art au-dessus de tout, et la peinture en particulier : « Tout le reste lui paraissait vulgaire. » Ce chef de famille nombreuse (cinq enfants), lui-même ancien étudiant aux Beaux-Arts devenu peintre en bâtiment par nécessité, a décidé « comme on donne, dans certaines familles, un enfant à l’Eglise, que je serais artiste ». C’est lui qui pousse Henri dès le plus jeune âge à dessiner « à toute heure du jour ». « J’ai certainement eu la vie dont il avait rêvé », reconnaît-il.

Quelle a été sa formation ? Cueco sourit : lorsqu’on a grandi dans les années 1930 au fin fond de la Corrèze, on dessine d’abord ce que l’on voit, c’est-à-dire les animaux, les paysages, les objets du quotidien…, le réel, quoi. Mais son enfance est également marquée par les événements qui ont ensanglanté le XXe siècle : il côtoie les réfugiés de la guerre civile espagnole qui remontent la nationale 20 et pour lesquels son père se fait interprète ; surtout, il est témoin pendant l’Occupation, face à la majorité « profondément catholico-pétainiste », y compris du côté de sa famille maternelle, de la constitution des premiers maquis : « L’engagement dans la Résistance de copains à peine plus âgés que moi, qui se sont fait massacrer, m’a beaucoup marqué. C’est une des raisons pour lesquelles je suis devenu communiste. »

« Rebeyrolle était un ogre face à la nature »

Les souvenirs de cette époque ne sont heureusement pas tous aussi dramatiques. Dans un savoureux récit, Le collectionneur de collections, Cueco raconte comment, en avril 1944, l’atelier de peinture-couture de ses parents fut entièrement reconverti dans la fabrication de « drapeaux de la victoire » en papier, très recherchés, notamment par les collaborateurs de la première heure ! « Personne dans la famille n’eut l’idée de transformer cette activité en un acte artistique fondamental, comme le fit si bien Jasper Johns. Le passage du travail artisanal à un geste esthétique ou conceptuel est la marque d’une haute intelligence et d’un orgueil immense, parfois magnifique, parfois à la limite de l’escroquerie. »

En attendant, il vit dans « un isolement culturel total » jusqu’à ce que l’un de ses cousins « plus instruit », le peintre Pierre Garcia Fons, installé à Perpignan, le présente à d’autres intellectuels espagnols exilés comme lui. Puis à Paul Rebeyrolle, « son modèle, sa référence », établi à Eymoutiers(2), village près d’Uzerche, et dont il devient un ami proche. Antithèse de l’abstraction alors triomphante, la peinture de Rebeyrolle le fascine : « C’était un ogre face à la nature. » Cette rencontre se révèle également décisive pour sa formation intellectuelle : Rebeyrolle, alors membre du parti communiste, l’entraîne dans des discussions passionnées et l’introduit par ailleurs au Salon de la Jeune peinture de Paris qu’il a créé après-guerre et qui va devenir un haut lieu de la contestation artistique. Dans l’effervescence du moment, Cueco s’essaie aussi à l’écriture : « Je pensais qu’un artiste se devait de tenir un journal, j’affichais tout le conformisme de mon état. » Ecrits redécouverts récemment, par hasard, et qu’il qualifie aujourd’hui de «suspects», terme qu’il utilise volontiers pour qualifier tout ce qui ne lui paraît pas « vrai », comme la peinture de Picasso : « La première fois que j’ai vu un tableau de Picasso, j’étais scandalisé ; c’était une audace qui quittait la vraisemblance et m’apparaissait comme l’œuvre d’un tricheur. »

Après le décès de son père, il multiplie les séjours à Paris au gré des camionneurs et des amis qui acceptaient de les prendre, lui et ses toiles, « pour leur tenir compagnie ». Entré « comme simple grouillot » en 1952 au Salon de la Jeune peinture, il en devient dix ans plus tard, le président, et l’année suivante, il reçoit le Prix dudit Salon. Or au début des années 1960, le milieu artistique français connaît une certaine ébullition. Après Supports/surfaces et les Nouveaux Réalistes, émerge toute une génération d’artistes prête à s’engager dans le champ politique. Sur une idée de Garcia Fons, Eduardo Arroyo, exilé espagnol et militant antifranquiste, entre au comité du Salon de la Jeune peinture, et, soutenu par Rebeyrolle, lance ce que Cueco appelle, une véritable « OPA politique » sur la direction du Salon. Le but : rendre cet événement annuel « démocratique et partisan ». Ambition que synthétise la proclamation de Gilles Aillaud: « Nous voulons sortir de l’histoire de l’art pour entrer dans le champ social. » Henri Cueco résume cette révolution par une formule simple et lumineuse : « L’art devient réactif. »

Le Salon s’oriente vers des expériences nouvelles. L’une d’elles, en 1965, se veut «un hommage au vert». Chacun des membres du jury s’astreint à peindre une toile de 2 x 2 m en vert, à seule fin de tourner en dérision le formalisme qui prévaut, réfutant du même coup à la fois l’hégémonie de l’art abstrait et la figuration bourgeoise. La France vit alors, selon l’artiste, une sorte de « remâchage de l’Histoire » : les sujets tabous ou refoulés (collaboration, déportation des juifs, censure) refont surface. Sans compter les réactions face aux conflits de l’époque (guerre d’Algérie, premières interventions américaines au Viêtnam…). Militant communiste convaincu, il se rend à Moscou en 1957 : « J’y ai vu la bureaucratie, l’économie qui fonctionnait mal, le manque de liberté chronique. En art, le réalisme socialiste avait 50 ans de retard, mais la presse faisait une place considérable à la culture. »

Pour une pratique politiquement subversive

Avec la première grande exposition sur la Figuration narrative à Paris, chaque protagoniste y va de sa petite anecdote(3). Sur le sujet, le « style Cueco » est plutôt professoral. D’abord, la conception même du mouvement revient au critique d’art Gérald-Gassiot Talabot, indépendamment de tout discours politique. Ensuite, c’est le grand retour à la narration. Alors que l’abstraction avait fait table rase de l’histoire, ce retour que l’exposition au musée d’Art moderne de la ville de Paris des Mythologies quotidiennes en 1964 rend éclatant, ne s’inspire plus du réel, mais d’images et de représentations médiatisées : affiches, romans-photos, BD… pour tenter de raconter quelque chose… tout cela sur fond de « traumatisme » (le prix de la Biennale de Venise est décerné pour la première fois à un américain, Robert Rauschenberg). Ces événements se déroulent, en effet, au moment où Paris perd sa place prépondérante dans le monde de l’art au profit de New York.

Avec Cueco, on n’échappe pas à une analyse (marxiste ?) de l’évolution des moyens de production que connaît notre pays au cours des Trente Glorieuses : l’économie française, naguère « propriété » de grandes familles, passe alors aux mains de grands groupes, bientôt internationaux, et la société – et notamment le monde ouvrier – se fissure. Sans cette mise en perspective, on ne peut saisir le phénomène de la coopérative des Malassis créée en 1970, dans la foulée des artistes de la Jeune peinture et de Mai 1968. Incroyable aventure que l’artiste raconte ainsi : « On était cinq à vouloir maintenir le plaisir de peindre, à travailler une forme d’humour qui n’était pas du tout dans l’esprit un peu intégriste des maoïstes. Nous n’étions pas les seuls…, il y avait aussi, par exemple, les gens d’Hara-Kiri. La différence est que nous, on se plaçait avec sérieux à l’intérieur du monde social… » Présentant des œuvres monumentales, les Malassis s’écartent volontairement des musées et des galeries et optent pour une pratique collective et politiquement subversive.

La coopérative des Malassis

Fondée en octobre 1970, la coopérative des Malassis qui réunit Henri Cueco, Lucien Fleury, Jean-Claude Latil, Michel Parré et Gérard Tisserand, est issue du 21e Salon de la Jeune peinture. Les Malassis (nom du plateau des Malassis à Bagnolet, et jeu de mots ) veulent « repenser le rôle des artistes et leurs produits en termes politiques, affirmer la prééminence du contenu politique et développer la pratique de groupe en soumettant le travail individuel à sa vision critique, mais uniquement sur la justesse et la lisibilité du contenu idéologique. » Cette remise en question de la pratique picturale avait trouvé déjà son application dans l’atelier populaire de l’Ecole des beaux-arts en mai 1968. Parmi les grandes œuvres collectives, on trouve Qui tue ou l’Affaire Gabrielle Russier (1970), Le Grand Méchoui (1972), Le Radeau de la Méduse ou la dérive de la société (1974-75) et Les affaires reprennent (1977).

En 1972, c’est l’apothéose. L’exposition voulue par Georges Pompidou 60/72 Douze ans d’art contemporain est une aubaine pour le groupe qui présente une fable virulente sur l’histoire de la Ve République. L’œuvre, Le Grand Méchoui (49 toiles de 65mètres de long), représente les présidents De Gaulle et Pompidou, les Français en moutons, les policiers en cochons, les capitalistes en rats… Scandale! Le jour du vernissage, la foule se fait malmener par la police massée en force autour du Grand Palais. Les artistes décident alors de décrocher leurs toiles. Et les photos montrant le jeune Cueco frondeur au premier rang des artistes, haranguant les policiers, brandissant les panneaux décrochés du Grand Méchoui, font partie des images cultes de cette époque. Le peintre raconte : « Le décrochage des œuvres a failli mettre le gouvernement en l’air ! Ce n’était pas gratuit : l’idée était qu’il fallait contraindre les institutions à accepter la liberté absolue de critique qui existait déjà dans d’autres pays européens, mais pas en France. »

Se mettre à l’« épreuve de l’impossible »

A l’échelle du pays, l’expérience collective s’essouffle peu à peu au fil de la décennie et le compagnonnage avec le parti communiste prend fin. Cueco se ressource alors dans sa Corrèze natale, à Vigeois, « lieu fondateur » où il se sent chez lui, avec sa femme Marinette, également artiste, et leurs deux fils. C’est le retour au paysage ou plutôt au pays. « En occitan, le paysage n’existe pas, on préfère parler de pays car le pays, on est dedans alors que le paysage est cadré. » Ce pays-paysage, il le peint avec une passion tantôt bucolique, tantôt nostalgique, constatant que la campagne, elle aussi, a changé. Son travail se décline désormais souvent de manière sérielle selon des cycles de deux ou trois ans, parfois plus, « en fait tant que cela m’amuse ». Il s’attache aux menus objets du quotidien (éponges, cailloux, gommes, ficelles, bouts de crayons…), « se met à l’épreuve de l’impossible », tourne le dos à la dictature du temps et de la mode, revenant sans relâche à cette humble technique du dessin dans laquelle il se sent à l’aise. « Je suis convaincu du lien étroit entre la parole et le dessin au point que je me suis persuadé que l’origine du dessin, en tout cas de son exploitation, est l’imagier. »

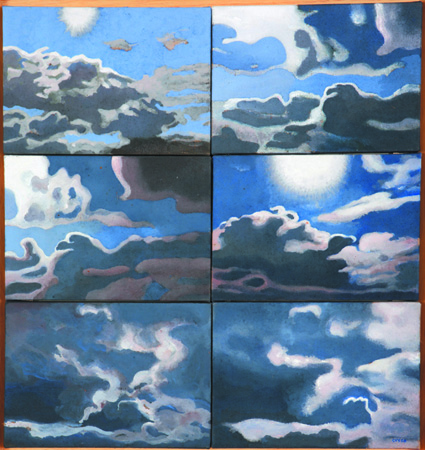

Au risque de dérouter ! A la galerie Louis Carré & Cie(4) du très chic VIIIe arrondissement, il présente, en 1993, 150 petits portraits de pommes de terre, de toutes les formes et dans tous leurs états, y compris de décomposition : « Devant ces inertes objets vivants et sensibles, l’important est de se découvrir suffisamment vrai et constant. Cette nécessité doit conduire à la découverte du style » (Extrait du Journal d’atelier, 1988-1991 ou Le journal d’une pomme de terre). Un été, l’artiste s’installe dans les prés, et peint le ciel et les nuages, les couchers de soleil, les arbres, les haies et les clôtures par beau et mauvais temps. Il en ressort une nouvelle exposition de 155 tableaux qu’il commente avec gourmandise dans un ouvrage intitulé La petite Peinture, reproduction exacte, en couleurs, des pages de son carnet d’artiste (Editions Cercle d’art en 2001). Parallèlement à la peinture de chevalet, Henri Cueco multiplie les modes d’expression : peintures murales, décors de théâtre, lithographies… et surtout les lieux d’exposition. Il aime à souligner qu’il est « un des peintres qui a le plus exposé en milieu rural, malgré les difficultés multiples engendrées ». Si on lui dit que cela paraît cohérent avec son engagement social, il répond qu’il aime pourtant être incohérent.

Sa modestie dusse-t-elle en souffrir, Henri Cueco est aussi un homme de grande culture qui a cherché à la transmettre autant que possible. Il a beaucoup enseigné (notamment à l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris de 1985 à 1994), soutenu (il est fondateur de l’association Pays-Paysage et de la Foire du livre de Brive), animé (il participe à l’inoxydable émission de radio sur France Culture Des Papous dans la tête), et poursuit une quête inlassable de l’écriture. Contre toute apparence, ses ouvrages ne cèdent jamais à la futilité. Voici quelques titres au hasard d’une bibliographie abondante : La belle de Fontenay (1990) ; Le collectionneur de collections (1995) ; Comment grossir sans se priver (1997) ; Le Volcan (1998) ; Discours inaugural du Centre national de la faute d’orthographe et du lapsus (1998) ; L’Inventaire des queues de cerises (2000) ; Dessine-moi un bouton (2000) ; Narcisse navré (2003) ; 120 paysages que je ne peindrai jamais (2007). En 2005, il publie même un best-seller Dialogue avec mon jardinier, porté à l’écran par Jean Becker, avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin.

A Montmagny dans la région parisienne où il réside lorsqu’il n’est pas en Corrèze, il écrit chaque matin (il a cinq ou six ouvrages en cours qu’il retravaille sans cesse : « Avec la littérature, le langage doit être perméable, avec la peinture on peut faire ce que l’on veut»), peint l’après-midi (« Je continue à travailler comme un élève », sur Cézanne notamment), lit autant qu’il peut, essentiellement les ouvrages de proches tels GérardMordillat ou Gilbert Lascaux. S’il s’est un peu éloigné des ondes, il cultive toujours cet art épistolaire peu ou prou passé de mode avec ses plus fidèles amis : Ernest Pignon-Ernest, Jean Rustin, Vladimir Velikovic, ceux de la Figuration… Et ne résiste jamais au plaisir de donner encore, ici et là, quelques conférences sur l’art : « Je ne suis pas un disciple de la culture de masse, je suis pour une culture d’engagement, pour que les gens participent. Pour aimer la peinture, pas besoin d’être cultivé. C’est toute l’histoire du Dialogue avec mon jardinier qui est une histoire vraie : deux incultes à leur manière qui réussissent à devenir des personnes qui respectent le travail de l’autre. »

Derrière l’humour bravache (il affirmait, il y a quelques années, avoir pour thèmes de prédilection : « Le boudin, la politique, la ruralité, les tribulations conjugales, l’hypocondrie et quelques délires incontrôlables »(5)), pointe encore et toujours l’homme de conviction, épris de liberté et de justice sociale, l’amoureux de la vie. Dans les années 1960, les jeunes artistes rejetaient leurs aînés et rêvaient de repartir de rien. Devenus chenus, ces artistes qu’on redécouvre aujourd’hui ne sont pas prêts à décrocher. Comme le clame Cueco lui-même : « Longue vie aux vieux artistes. »(6) On ne saurait mieux dire.

En quittant Henri Cueco par un bel après-midi de printemps, le laissant tout à ses multiples occupations, revient alors en mémoire ce petit extrait de Narcisse navré (2003) dans lequel il évoque son visage blessé, comme une des clés de son destin particulier : « Il y a trente ou quarante ans de cela, un ami otorhino me proposa d’atténuer la cicatrice de mon bec-de-lièvre, cette route qui va du nez à la bouche comme disent les enfants… Aujourd’hui, comment se passer de ce centre qui m’a fait, y compris dans mon activité de peintre : traitement par fragments, effacements, blessure symbolique de la peinture elle-même… Je suis un Narcisse navré par sa propre image qui tente de la restaurer par des regards biaisés. »

(1) Cité par Marie-José Mondzain, Henri Cueco, dessins, Cercle d’art contemporain.

(2) Un espace Paul Rebeyrolle, conçu par l’architecte Olivier Chaslin, est ouvert depuis 1995. Dans ce lieu unique sont exposées plus de 40 toiles représentatives de la production de l’artiste, de 1959 à aujourd’hui.

(4) Cueco aime saluer le travail de son galeriste qui continue à le soutenir alors même que ce qu’il produit n’est pas trop « vendeur ». « Je suis le plus important collectionneur de mes propres tableaux…. Les invendus sont les investissements des artistes », affirme-t-il.

(5) Site Internet France Culture.

(6) Narcisse navré.

Vive les pommes de terre !

« Le collectionneur de pommes de terre, comme tout bon collectionneur, veut avoir toutes les variété du monde… or il existe 2 500 à 3 000 variétés de pommes de terre recensées au Pérou à l’Instituto de la Papa. La gestion de cette collection exige des locaux et du personnel, sans compter la protection de la police (le Sentier lumineux s’attaque aux pommes de terre)… Je fais des portraits de pommes de terre. Je tiens un journal de mes conversations avec elles… Le face à face quotidien avec des pommes de terre n’a pas éclairci les problèmes fondamentaux que se pose tout être humain depuis les origines. Pourtant, à force de regarder les pommes de terre vivre, j’en viens à me poser des questions très intimes dont la moindre n’est pas : que fais-je ici à regarder vivre et mourir une pomme de terre ? »

Le collectionneur de collections Ed. du Seuil 2005. Voir aussi le Journal d’atelier 1988-1989 ou Le Journal d’une pomme de terre Reed Stock 2001.