Plasticienne franco-bulgare, Iglika Christova est chercheuse-doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle s’intéresse particulièrement à la pollinisation entre dessin et microscopie. S’inscrivant dans une recherche transversale tant plastique que théorique entre l’art et la science, Iglika Christova proposera chaque mois aux lecteurs d’ArtsHebdoMédias de multiples variations et réflexions sur ce thème.

A l’heure de considérables avancées scientifiques, notamment dans le domaine de la biologie, des biotechnologies ou de la microbiologie, le monde de l’infiniment petit peuple les imaginaires artistiques. Fécondé par le microcosme, le geste artistique insuffle une nouvelle source d’oxygène dans les processus créatifs en éveillant une conscience plus aiguë de notre rapport au vivant. Les explorations transversales apparaissent ainsi comme une pensée en mouvement s’ouvrant aux territoires de l’infinitésimal tout en acceptant parfois d’être dépassées par eux. A la croisée de l’art et de la science, ces créations hybrides soulèvent des questionnements tant philosophiques qu’artistiques, esthétiques ou sociaux.

Les micro-organismes : « acteurs » d’œuvres-processus

Dans cette relation avec l’univers de l’infiniment petit, l’œuvre d’art apparaît souvent comme une « expérience ». Point de convergence entre l’art et la science, la notion d’« expérience » semble émanciper aussi l’œuvre de sa finalité spatio-temporelle. Cela rejoint d’ailleurs l’analyse des pratiques de l’art du début du XXIe siècle par le philosophe Yves Michaud, pour qui le « créateur d’œuvres » devient un « producteur d’expériences ». Ainsi en va-t-il pour l’artiste-chercheuse Lia Giraud interrogeant la capacité d’interaction des micro-organismes avec un milieu spécifique et, plus particulièrement, avec un dispositif technique. Engageant une exploration expérimentale tant sensible que réflexive sur le vivant, les œuvres de Lia Giraud échappent à l’idée d’une finalité de l’objet d’art pour revendiquer le statut d’essai.

Dans cette démarche transversale, la sensitivité des micro-organismes est à l’origine de ce que l’artiste nomme les œuvres-processus. L’histoire de ces dernières débute en 2010, quand Lia Giraud, en collaboration avec le biologiste Claude Yéprémian (responsable de l’algothèque au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris), invente un nouveau procédé de photographie baptisé « algae-graphie ». Il s’agit d’un principe expérimental par l’intermédiaire duquel des micro-organismes photosensibles en captant la lumière, « développent » des images. Grâce à cette captation, les photographies vivantes nommées « algae-graphies » peuvent se former rapidement, laissant apparaître des images étonnamment réalistes. Les premières « algae-graphies », composant l’installation Cultures (2011), apparaissent comme des images vivantes, mobiles et organiques. Leur mouvement permanent interroge ce qui est convenu d’appeler, dans le domaine de la photographe classique, « l’image fixe ». En effet, les « algae-graphies » ne fixent pas l’image, comme le fait par définition la photographie, mais donnent à voir une forme soumise continuellement aux transformations et caprices du vivant en interaction avec l’artefact. Les micro-organismes apparaissent ici comme les acteurs principaux et imprévisibles d’une œuvre-processus. A travers leurs qualités d’êtres vivants, doués de propriétés diverses, ils imposent ainsi leurs particularités et contraintes dans le processus même de création.

Pour l’œuvre Cultures, réalisée avec l’aide du biologiste Claude Yéprémian, Lia Giraud projette par exemple une image numérique au fond de « boîtes noires ». Les micro-organismes photosensibles se déplacent alors vers la source lumineuse. Pour « stabiliser » une nouvelle image, il faut compter une période de quatre jours d’exposition. Les « algae-graphies » fixent ainsi, littéralement instant après instant, ce que l’on peut appeler la réalité du vivant. Ce procédé expérimental semble donc s’opposer à la reproductibilité technique que déplorait Walter Benjamin, cette dernière causant selon lui la perte de l’« aura » de l’œuvre d’art. En effet, l’invention de cette technique, produisant des « photographies vivantes », déjoue la logique de surproduction de la photographie numérique par un procédé délicat ouvrant à l’artiste la réalité du comportement des micro-organismes. Le vivant, qui est par définition contraignant et imprévisible, l’oblige à reconsidérer son désir de production. En ce sens, la création de ce procédé expérimental interroge l’image numérique en engageant de nouveaux langages. Ne dissociant pas l’expérience esthétique de la recherche artistique, Lia Giraud donne à voir ainsi pleinement les qualités sensibles du vivant. Simultanément, en dehors des boîtes de cultures, l’« algae-graphie » évolue en autonomie, devenant un lieu de perpétuelles métamorphoses. Pour Lia Giraud, les « algae-graphies » sont aussi une sorte d’« observatoire(s) » du vivant, permettant un dialogue expérimental entre science et poésie. Les photographies vivantes de l’installation Cultures s’inscrivent donc dans une narration poétique dévoilant les traces de la quête impossible d’un personnage fictif : le chercheur, victime du monde qu’il fabrique. Une œuvre qui symbolise bien l’ambiguïté de notre époque.

De l’Homo sapiens à l’Homo bacteriens…

Si, depuis les années 1960-1970, les regards artistiques portés sur le corps et l’identité de soi continuent d’influencer le présent des arts visuels, avec le bio-art comme conséquence du développement des biotechnologies, le geste artistique évolue selon de nouveaux paradigmes scientifiques. Le biologiste et bio-artiste François-Joseph Lapointe est un « producteur d’expériences », puisant dans l’infiniment petit en utilisant la biotechnologie comme outil privilégié de création artistique. Comme en témoignent ses « égoportraits métagénomiques », il explore l’identité de l’être humain. Se basant sur de récentes études scientifiques révélant que seulement une minorité de cellules composant notre corps sont des cellules humaines, les autres étant des cellules bactériennes, le bio-artiste se demande ce qu’il pourrait rester au juste de l’Homo sapiens… En ce sens, les recherches en métagénomique peuvent-elles redéfinir l’espèce humaine ? La science dessine-t-elle les contours de ce que l’artiste nomme l’Homo bactériens ? Ainsi, les « égoportraits métagénomiques » interrogent les limites de l’individu en apparaissant comme une sorte d’observatoire(s) des transformations de l’identité métagénomique au contact de l’environnement, des rencontres, des expériences… Pour générer ses « égoportraits », François-Joseph Lapointe séquence son propre microbiome ainsi que celui de sa compagne. En suivant des protocoles de recherche-création, il s’expose à divers types d’interventions dont l’objectif est de modifier la composition de ses propres communautés bactériennes. Les « égoportraits métagénomiques », formalisant diverses performances, permettent ainsi de visualiser son microbiome. Pour ce faire, François-Joseph Lapointe utilise des outils scientifiques afin d’observer les effets obtenus, en comparant l’état de son microbiome avant et après chacune de ses expérimentations. A titre d’exemple, le 28 février 2015, lors de la Nuit Blanche de Montréal, l’artiste a serré la main de 1001 personnes dans le but de « récolter » des bactéries et d’observer par la suite les changements engendrés par cette performance sur son microbiome cutané. Les échantillons de cette expérience ont servi pour produire des « égoportraits » donnant à voir graphiquement la transformation de l’identité métagénomique. Si en tant que scientifique, François-Joseph Lapointe avait pour objectif, notamment, de collecter des données sur le microbiome, son geste artistique interroge ici plus particulièrement la notion d’individualité. A travers cette performance qui, biologiquement, a provoqué des changements, le bio-artiste pose en fait une question d’ordre philosophique : « Suis-je toujours le même après avoir serré la main de tous ces étrangers ? »

Spécialisée en bactériologie, Sonja Bäumel utilise aussi ses connaissances scientifiques pour entreprendre des expériences en laboratoire, qui lui permettent d’accumuler matériaux et données nécessaires à la réalisation de ses œuvres. En effet, au croisement des langages scientifiques et artistiques, Sonja Bäumel explore depuis 2008 le microcosme de la peau humaine. Ce monde microscopique devient dans ses travaux un objet d’étude et de fascination qui pousse l’artiste à trouver, en collaboration avec le bactériologiste Erich Schopf, un procédé technique permettant la visualisation des surfaces du corps invisibles à l’œil nu. Telle une seconde peau, cet univers microscopique nous invite à réfléchir sur notre identité, l’équilibre de notre organisme, ainsi que sur ses interactions avec l’environnement. Avec Expended Self, Sonja Bäumel et Erich Schopf dévoilent un étonnant monde bactérien se déployant dans une gigantesque boîte de Petri. L’intérieur de cette dernière s’apparente alors à une toile sur laquelle sont déposées, à l’instar des pigments de couleurs, des bactéries vivantes provenant du corps de l’artiste. Par ce procédé, se développe alors une peinture biologique en lien avec l’empreinte de ce dernier. La peinture vivante de Sonja Bäumel nous invite à prendre pleinement conscience des formes de vie se développant sur notre peau.

La question de l’identité de l’être humain et de sa co-évolution avec le microcosme occupe également Joana Ricou qui, afin de démontrer à quel point le microbiome de chaque individu est unique, à l’instar d’une empreinte digitale, s’est associée à des scientifiques pour pouvoir photographier des échantillons de bactéries se trouvant dans la zone du nombril. Avec deux biologistes, cette artiste inspirée de longue date par la science a créé des cultures de bactéries dans des boîtes de Petri à partir d’échantillons prélevés sur plusieurs individus. Les résultats de cette expérience donnent lieu à une série de photographies nommées par l’artiste portraits de bactéries. Dans le cadre de l’exposition collective Invisible You – The Human Microbiome, initiée en 2015 par Eden Project (un organisme de bienfaisance éducatif) et soutenue par la fondation Welcome Trust, Joana Ricou en a présenté plus de 400, donnant à voir l’étonnant tumulte de la vie microbienne des échantillons remis par différents sujets. Geste routinier pour les scientifiques, la mise en culture de bactéries sur gélose, détournée ici de son contexte initial, prend un sens nouveau. Pour Joana Ricou, chaque portrait de bactéries apparaît comme une sorte de peinture vivante singulière nous invitant à prendre pleinement conscience de la vie invisible à l’œil nu de notre corps.

Les œuvres de Mellissa Fisher sont également habitées pleinement et littéralement par le monde de l’infiniment petit. Dans un article de Stephanie Leke pour le web magazine Broadly, l’artiste évoque le souvenir de sa première observation sous microscope comme une expérience esthétique déterminante pour ses futures recherches autour des nouvelles dimensions transversales de la sculpture. Séduite par la richesse et la beauté du monde des micro-organismes et des cellules humaines, Mellissa Fisher cherche à créer des interactions entre lui, la sculpture et l’illustration. Grâce à une exploration de la mycologie, par exemple, l’artiste fait pousser des champignons sur des sculptures représentant son propre corps. Croissance et trajectoires des organismes observés feront également l’objet de nombreux dessins.

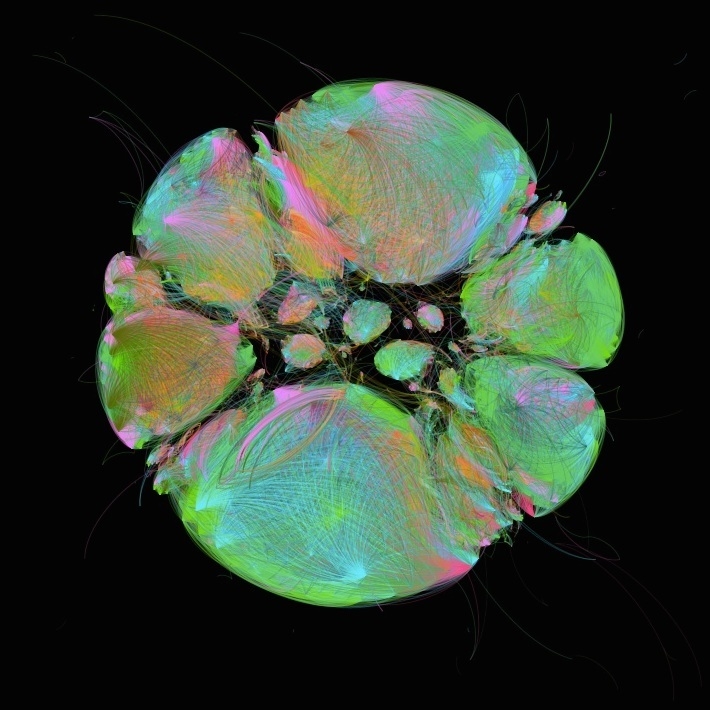

Dans cette exploration du vivant, le corps, et en particulier le visage de l’artiste, est envisagé comme un « paysage de croissance clonale » de l’hébergement bactérien. Mellissa Fisher réalise des moulages de son visage sur lesquels elle dépose des compresses imprégnées d’agar-agar, produit gélifiant permettant d’accueillir des micro-organismes. Ces « sculptures bactériennes » (photo d’ouverture) s’articulant autour du projet Microbial me (présentées également lors de l’exposition Invisible You – The Human Microbiome) donnent à voir un mélange unique de bactéries prélevées sur le corps de l’artiste avec celles présentes dans l’environnement. Entre fascination et répulsion, ces étonnantes « sculptures bactériennes » incitent le spectateur à réaliser la présence, voire l’omniprésence, de la vie qui échappe à l’œil. Sous nos yeux, les œuvres vivantes de Mellissa Fisher évoluent et se développent, évoquant le cycle de la vie et une relation parfois ignorée à la nature.

Les performances de François-Joseph Lapointe, tout comme les portraits de bactéries de Joana Ricou et le projet Microbial me de Mellissa Fisher, interrogent l’identité de l’être humain, faisant apparaître chaque individu comme un abri pour des milliards de cellules étrangères. Mais comment appréhender et penser le microbiote de la peau ou du tube digestive ? Peut-on le considérer comme partie intégrante du corps humain ? Si la notion de « soi » en psychologie et en philosophie est vaste, en est-il de même en biologie ? Fécondées par la microbiologie, de nombreuses démarches « arts et sciences » semblent mettre en lumière la pollinisation réciproque entre ces différents rapports au réel.

Les virus « contaminent » les imaginaires

Qu’il soit politique ou poétique, le geste artistique incite à une autoconstruction collective. Pour preuve, l’installation Vaincre le Virus de l’artiste camerounais Barthélémy Toguo. Présentée au Centre Pompidou, dans le cadre de l’exposition dédiée aux artistes nominés au prix Marcel Duchamp 2016, cette œuvre met l’accent sur les conséquences du Sida ainsi que du virus Ebola en Afrique. Consacrée à ces deux épidémies, l’installation a été réalisée en collaboration avec des scientifiques de l’Institut Pasteur ; l’institution ayant initié en 2015 avec l’artiste Fabrice Hyber le projet transversal nommé Organoïde dont l’objectif est, entre autres, de traduire le langage scientifique spécialisé des découvertes et inventions pasteuriens en un langage artistique universel. Cette traduction des univers scientifiques s’opère également à travers Vaincre le Virus. Composée de dessins au mur ainsi que de dix-huit vases en porcelaine de deux mètres de hauteur, l’installation a été conçue après l’observation sous microscope de cellules infectées. Les vases géants recouverts des dessins de Barthélémy Toguo soulignent symboliquement l’ambivalence de l’élément eau, source de régénération, mais également de contamination. Grâce à la modélisation en 3D, des cellules contaminées se matérialisent en divers volumes blancs posés sur une table, révélant ainsi l’ambiguïté entre la beauté des formes de ces cellules et le danger qu’elles représentent. Le dessin enveloppant les vases est appréhendé, quant à lui, comme un langage plastique témoin de l’esthétique de l’infiniment petit et délaisse la mimèsis pour tendre vers une poétique des images. Si de nombreux micro-organismes demeurent identifiables, la plupart du temps ils sont recomposés, modifiés et adjoints à des éléments macroscopiques. En associant ses autoportraits à la représentation des virus, Barthélémy Toguo s’approprie intimement les préoccupations collectives, tout en inscrivant son travail artistique dans un questionnement plus large, à la fois scientifique, politique et social. Il joue de la métaphore pour parler de l’une des plaies de notre temps.

Retrouvez Sonja Bäumel, Mellissa Fisher, Lia Giraud, François-Joseph Lapointe, Joana Ricou et Barthélémy Toguo sur le site Gallery Locator.