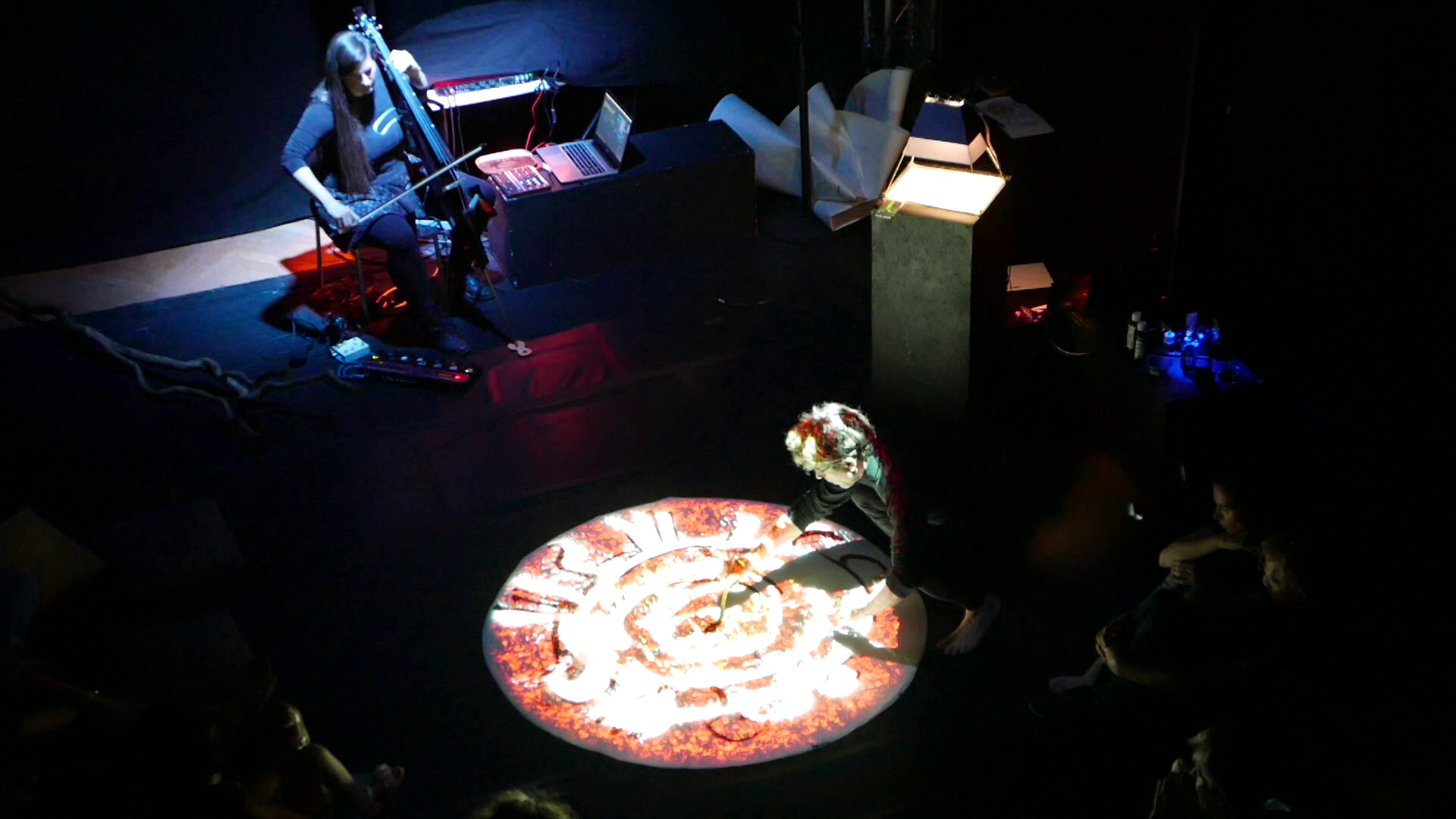

Lola Ajima est d’origine danoise, Yukao Nagemi est Français. Ils se sont connus à Berlin en 2009, et forment depuis à la fois un couple et un duo artistique baptisé Lola and Yukao Meet, s’inscrivant dans une pratique résolument transdisciplinaire. Musicienne – le violon, puis le violoncelle, et la basse l’accompagnent depuis l’adolescence –, Lola Ajima est diplômée du conservatoire de Pantin et puise son inspiration tant chez Bjørk que dans la pratique du field recording, la musique concrète ou encore acousmatique. Si le dessin le suit depuis l’enfance, Yukao Nagemi a d’abord été enseignant dans le secondaire avant de rejoindre l’université en tant que professeur en analyse de la langue, puis d’orienter sa recherche et son enseignement vers le graphisme, « afin de réconcilier mes intérêts scientifiques et artistiques », précise-t-il. Titulaire d’un post-diplôme en image de synthèse, obtenu à l’Ensad en 2003, il débute trois ans plus tard des collaborations avec des artistes sur des thèmes arts et sciences dans le cadre du Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI, Université Paris-Sud à Orsay). Il organise un premier festival arts et sciences en 2012 et est l’un des initiateurs, l’année suivante, du Festival CURIOSITas, en collaboration avec La Diagonale Paris-Saclay et le service Arts et Culture de l’Université Paris-Sud. A travers Lola and Yukao Meet, les deux artistes poursuivent leurs recherches, entremêlant création sonore, art numérique, dessin et peinture pour créer de singulières performances. A l’occasion de la reprise de l’une d’elles, Generative Nights (notre photo ci-dessus), à l’Espace culturel Boris Vian, aux Ulis (91), ce vendredi 19 octobre, Lola Ajima et Yukao Nagemi ont accepté d’échanger leurs points de vue sur leur parcours et leur nouveau projet, Völuspá, présenté pour la première fois au Château Ephémère, à Carrières-sous-Poissy (78), en juillet dernier.

ArtsHebdoMédias. – Quel est votre premier souvenir d’art.

Yukao Nagemi. – Le premier souvenir d’art qui m’a bouleversé, c’est le film sur Hendrix, Jimi Plays Berkeley, que j’ai vu dans un cinéma du quartier latin étant étudiant. Ce fut un choc. La présence, l’engagement, la force et parfois la violence de sa musique m’ont marqué profondément. J’ai compris que la création artistique ne se résumait pas aux tableaux des musées ou à la musique symphonique, mais qu’elle pouvait avoir une composante sensible et communicative déchirante. Je n’ai cependant jamais envisagé d’être musicien… Mon truc, c’était le dessin depuis l’enfance, encore intact aujourd’hui.

Lola Ajima. – Dans ma famille, il y a toujours eu une assez importante activité artistique et un intérêt marqué pour l’art et l’esthétique. J’ai commencé à jouer de la musique dès le plus jeune âge. A six ans, mes parents m’ont acheté un piano. J’ai toujours été moins intéressée par les traditions et les techniques que par les émotions transmises par les harmonies et les sons. J’étais élève à l’école Rudolf Steiner, connue pour accorder beaucoup d’importance à l’expression artistique. Ces 12 années ont été incroyables, pleines de peinture, de dessin, de danse, de théâtre, de chant, d’orchestre, de poèmes et de littérature. Je me souviens particulièrement d’une fête de Saint Michael à l’occasion de laquelle nous avions été installés dans une salle éclairée seulement par un feu de cheminée et où, ensemble, toute l’école et trois acteurs avaient interprété un poème. Ce fut une expérience très immersive et intense, qui demeure pour moi une référence en ce qui concerne la façon dont l’art peut éveiller votre esprit intérieur.

Comment et pourquoi êtes-vous devenus un duo d’artistes ?

Y. N. – Alors que j’étais à Berlin et reprenais une activité graphique après une période d’inactivité artistique, j’ai eu le bonheur de rencontrer Lola. J’avais, depuis plusieurs années, le souhait de collaborer avec un(e) artiste, non en tant que scientifique, mais en tant qu’alter ego artiste. Nous avons très vite décidé de tenter l’aventure alors même que ni l’un, ni l’autre ne savait quels seraient les développements possibles de cette collaboration. Notre premier projet, NINE, pris le temps et la forme d’une conception humaine ! Il posa les bases de notre travail futur.

L. A. – J’ai rencontré Yukao à Berlin en 2009 lors d’un concert. Il avait pour projet de faire des visuels pour le groupe avec lequel je jouais à l’époque. Cela ne s’est finalement pas concrétisé, mais nous a permis d’échanger longuement sur l’art. Lorsque nous sommes devenus un couple, il nous a semblé naturel de tenter d’explorer un chemin sur lequel nos deux pratiques pourraient s’épanouir. D’emblée, nous nous sommes tournés vers une expression artistique live. C’est Yukao qui a insisté. Il a toujours été le plus rapide d’entre nous et je lui en suis très reconnaissante ! A travers ce partage, notre travail a pris de l’épaisseur. Ensuite, nous nous sommes ouverts à des collaborations avec d’autres artistes, ce qui nous a apporté de nouvelles inspirations, même si nous n’avons jamais perdu le style initial. Nous avons eu des échanges artistiques exceptionnels avec Scenocosme, avec qui nous avons réalisé l’installation La Maison Sensible qui nous a fait découvrir le plaisir du partage d’un environnement immersif avec le public. Nous avons également des collaborations artistiques en cours avec des collectifs qui nous déplacent vers d’autres territoires d’expérimentation comme Konpyuta (art video performatif) et Annika Kompart (danse et langage).

Quel est votre rapport à la technologie ?

Y. N. – Le dessin a toujours constitué une activité solitaire ou d’atelier, alors que le graphisme numérique, de par mes projets arts et sciences, ne fut que collaboratif, généralement en duo, avec des artistes exceptionnels qui m’ont beaucoup appris : Bertrand Planes, Fabienne Gotusso, Véronique Caye, Georges Gagneré et Benoît Lahoz. J’en oublie certainement. J’espère qu’ils me pardonneront. De ce fait, je ne voyais le numérique que comme un outil transmédia et transdisciplinaire dont le creuset permettait l’alchimie arts, sciences et technologies. La musique, peut-être en raison de ces chocs artistiques des années 1970-1980, m’attirait particulièrement, avec l’idée qu’en donnant une dimension performative au dessin, je pouvais m’inviter sur scène. Le numérique s’y prêtait parfaitement. Lola pris le risque et eut le goût de partager cette envie avec NINE. Lola and Yukao Meet était né.

L. A. – Je pense qu’au moment où nous avons commencé, la technologie était très importante pour nous, car c’était ce que nous voulions explorer. Comme Yukao était très enthousiaste à l’idée de travailler le dessin numérique, de mon côté, j’ai commencé à réfléchir à intégrer des moyens numériques à mon exploration musicale. Grâce à son parcours dans les domaines de l’art, de la science et de la technologie, mais également grâce à ses compétences en programmation, Yukao m’a ouvert un nouveau monde. Mais la technologie n’a jamais été un objectif en soi, seulement un moyen. Avec ou sans, nous aurions créé ensemble.

Comment élaborez-vous un nouveau projet ?

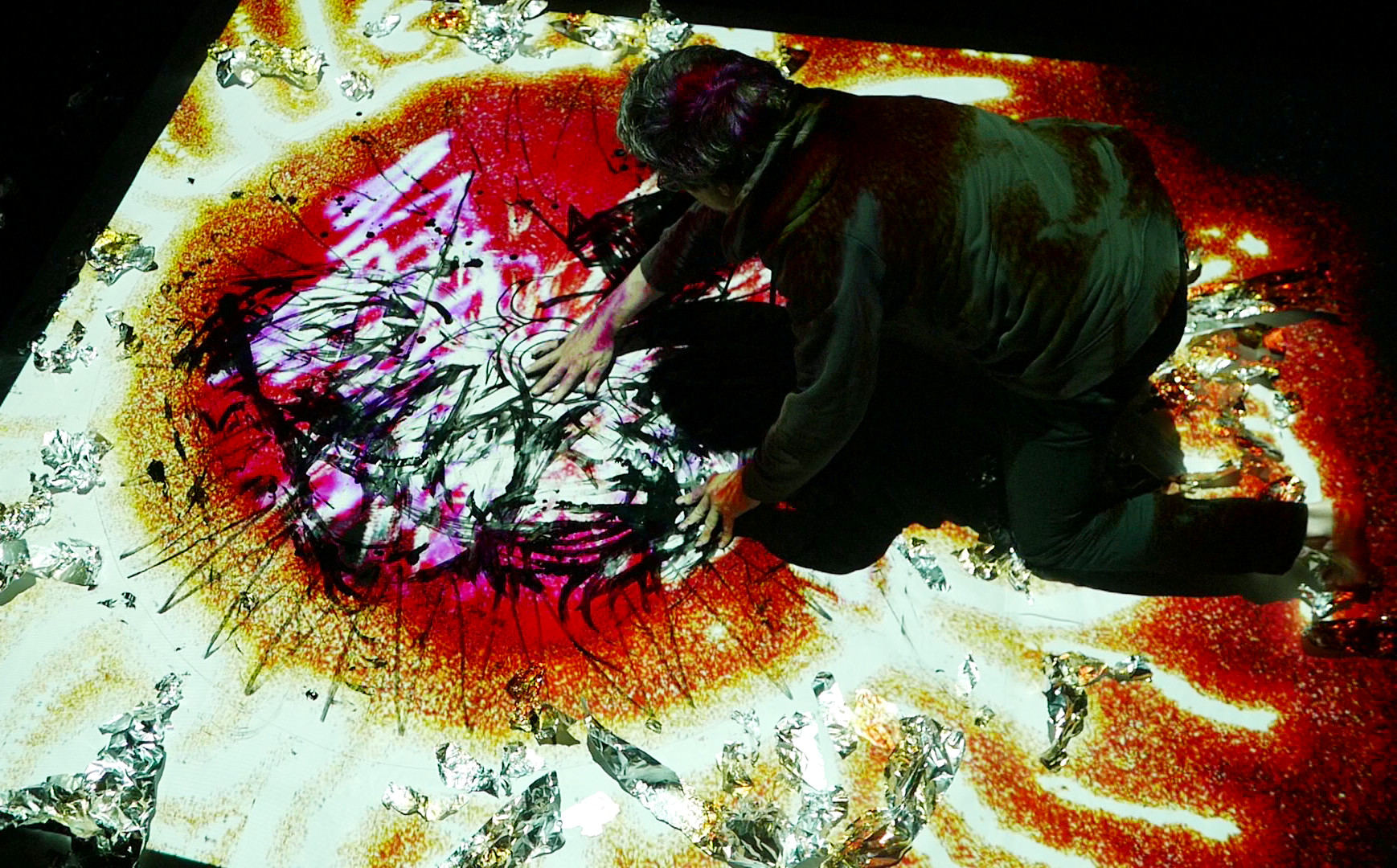

Y. N. – Pour chaque nouveau projet, nous avons besoin d’une histoire, d’une mythologie, d’une cosmologie (Terrains Vagues Wandering est une exception en ce qu’il est atypique pour sa thématique). Nous construisons nos spectacles en improvisant ensemble et en consolidant progressivement ce qui fonctionne bien en duo. Völuspá, par exemple, n’a pas dérogé à la règle narrative, s’inspirant de l’Edda, un poème mythologique nordique à la trame forte, épique, multiple, foisonnante, dictée par la chamane visionnaire Völuspá. En revanche, le projet n’a pas été construit sur des improvisations collectives. Ayant étudié et pratiquant la composition électro-acoustique, Lola a fait une composition préalable. J’ai moi-même travaillé des graphismes sur papier, puis en numérique, soutenu par la narration poétique et par la composition musicale de Lola. Nous avons ensuite combiné nos deux créations parallèles, ajouté violoncelle et effets graphiques pour produire un spectacle d’une nature nouvelle et cohérente dont, il me semble, nous avions une vision assez claire dès le début. Techniquement, Völuspá diffère des précédents projets : pour Lola, par l’utilisation de l’octophonie en termes de composition et, pour moi, par la vidéo-projection au sol associée à une pratique picturale.

L. A. – En général, nous choisissons un thème que nous souhaitons approfondir dans un projet. S’ensuivent des recherches – souvent d’écrits tels des articles universitaires et théoriques, des ouvrages historiques, etc. –, de longues discussions autour d’un point de départ ou d’un scénario et de nombreuses improvisations. Nous enregistrons toujours nos sessions d’improvisation et les utilisons pour obtenir un point de vue externe sur ce que nous faisons. Ces enregistrements nous servent ensuite de source d’inspiration pour la composition. Pour Völuspá, je souhaitais travailler sur le thème nordique de la création du monde. J’aimais aussi l’image de la chamane Völuspá avec sa baguette. A l’époque, je préparais une composition octophonique pour mon diplôme d’études musicales au conservatoire de Pantin et il m’est apparu qu’il pourrait être intéressant d’essayer d’amener Lola and Yukao Meet vers une expérience sonore plus immersive, ce que l’octophonie pouvait offrir. Mon violoncelle m’évoquait la baguette de la chamane. Yukao venait juste de commencer à expérimenter le sol comme toile et l’idée était qu’il puisse faire de la projection un puits, en référence au puits du Destin dont les Nornes de la mythologie nordique tirent leur eau pour prédire l’avenir. Finalement, nous avons commencé avec une composition musicale déjà très élaborée et n’avons donc pas eu à faire beaucoup d’improvisations pour trouver notre chemin à travers ce mythe.

Est-ce qu’ancrer ce projet dans une tradition ancestrale est une manière d’y intégrer la technologie, qui est souvent considérée comme une rupture ?

Y. N. – Les traditions auxquelles nous nous référons ont généralement une dimension spirituelle et philosophique. Elles ont leur univers symbolique et leur cosmos. Ces éléments sont très interconnectés et cohérents, mais généralement illogiques et irrationnels en apparence. La technologie a au moins deux fonctions dans ce cadre. D’une part, en raison de l’abstraction et de l’absence de ressemblance à la réalité, elle permet de construire un monde imaginaire, suffisamment abstrait pour que chacun y déploie son propre imaginaire, et suffisamment cohérent pour donner force à la conjonction des éléments visuels et sonores qui s’y déploient. D’autre part, notre technologie n’est ni générative, ni autonome ; elle est asservie aux médias analogiques (musique instrumentale, chant, dessin) ; elle les amplifie, les augmente et les combine, mais ne les produit pas… Notre utilisation de la technologie est de même nature que celle de la guitare électrique, dont le jeu, les effets, le larsen, l’amplification ne résultent pas d’une synthèse mais de la combinaison d’un son acoustique et de son traitement par le medium électronumérique. Le numérique joue le rôle de la flamme vacillante dans la caverne où se créaient les œuvres rupestres : en combinant lumière pulsante et oxydes métalliques, grésillement crépitant de la flamme et raclage fiévreux de la roche, elle transformait alors la grotte enluminée en un temple à la divinité animale. Il n’y a donc pas rupture, mais remédiation de pratiques ancestrales (la caverne) ou contemporaines (le cérémonial des spectacles hendrixiens).

L. A. – Nous avons beaucoup discuté de la manière dont les sentiments et émotions peuvent être transmis par des moyens numériques. Est-ce honnête ? Est-ce bien ? Est-ce une vraie expérience ? Nous sommes également parvenus à la conclusion que nous n’essayons pas de remplacer un chaman lorsque nous abordons le travail de ce dernier dans notre travail. Nous tentons simplement d’enrichir l’expérience grâce aux moyens numériques, d’une manière qui ne serait pas possible par le biais de technologies uniquement analogiques. Par exemple, dans Völuspá, Yukao dessine avec de la lumière sur une énorme branche, rendant ainsi visible le flux dans le bois ; mon travail en octophonie permet d’immerger le public dans le son d’une rivière de glace en mouvement. Je ne prétends pas offrir une expérience religieuse, mais mon espoir et mon objectif sont que les spectateurs vivent un événement un peu extraordinaire, quelque chose de plus enchanteur et de plus magique qu’ils ne pourraient le percevoir sans l’aide de la technologie.

Vous convoquez des images de rites anciens en utilisant le cercle, la musique, la lumière et les ombres. Quelle est la part du merveilleux, du spirituel, dans votre œuvre ?

L. A. – En ce qui concerne la musique, il s’agissait simplement d’inviter des personnes dans un cadre immersif. Quant à la projection ronde sur le sol, il s’agissait au départ du puits des Nornes, mais je suis sûre que Yukao a beaucoup plus de choses à dire à ce sujet.

Y. N. – Pour commencer par la négative, le cercle au sol, en rupture avec l’écran rectangulaire en hauteur, le masquage de l’ordinateur et des composants technologiques sont des éléments par lesquels nous souhaitons abolir toute référence à la société du spectacle et à son rôle sociopolitique dans la culture contemporaine. De façon plus positive, en plaçant les spectateurs en cercle et proches des diffuseurs (octophonie de haut-parleurs à hauteur des spectateurs et projection au sol tout près d’eux), nous cherchons certainement à offrir au public une expérience sensible et intime des médias numériques, évoquant les récits autour du feu lorsqu’alentour rôdent insécurité et incertitude. Ce dispositif fonctionne particulièrement bien avec les enfants… Mais du cercle autour du feu à la cérémonie chamanique, il y a un grand pas, même si celle-ci repose souvent sur celui-là. Le rituel chamanique est complexe et codifié. Il requiert une personne ayant ce don et cette formation. Il demande du temps et une participation active de certains membres de l’assemblée. Nous n’avons pas la prétention de pouvoir recréer de tels rituels en une performance de 30 minutes. Ce serait prétentieux et trompeur. Cependant, Lola et moi avons tous les deux une pratique religieuse et spirituelle, qui influence sans aucun doute notre activité créatrice et nos performances scéniques. Sans faire de nos spectacles des simulacres de rituels, mais sous la triple conjonction de nos pratiques personnelles, des thèmes dont nous nous inspirons et de nos scénographies, ils doivent certainement laisser passer des bribes de notre spiritualité, sans qu’il y ait de notre part aucun souhait de prosélytisme ni de simulacre de cérémonial.

Vous faites la différence entre histoires et récits. Pouvez-vous nous expliquer ?

Y. N. – Nous sommes convaincus qu’en raison de notre culture, de notre éducation, de nos lectures, de notre mémoire héréditaire, nous portons en nous des souvenirs inconscients de nos ancêtres sur de nombreuses générations. Dans les narrations dont nous nous inspirons, nous recherchons ce qui est du ressort de ces mémoires transgénérationnelles (des récits) plutôt que ce qui est de l’anecdotique occasionnel (des histoires). Il nous semble que le récit, en raison d’une certaine universalité culturelle, d’un ancrage dans des pulsions humaines profondes, et d’une symbolique abstraite laissant libre cours à l’imaginaire, est plus à même que l’histoire de s’adresser à chacun(e), quels que soient, son origine sociale, sa culture, son genre et son âge, ses intérêts, ses goûts, etc. En adoptant une écriture visuelle et musicale de l’ordre de la narration poétique, nous ne décrivons pas, nous évoquons, nous faisons appel à la capacité de chacun(e) d’entre nous de s’approprier ces récits pour les faire sien(ne)s.

Lutter contre une forme de désenchantement du monde semble être votre objectif. Est-ce cela être artiste ?

L. A. – J’imagine qu’il existe de nombreuses façons d’être un artiste et que les objectifs sont tout aussi divers. Mais en ce qui nous concerne, nous aimons évoquer ce que l’on pourrait appeler des éléments spirituels et, oui, si nous ne combattons pas un désenchantement du monde, nous vous présentons au moins une approche plus magique et plus intime de l’être humain en nous inspirant de pensées religieuses, spirituelles et philosophiques.

Y. N. – Oh, je ne pense pas être assez présomptueux pour me donner un tel rôle… Oui, j’essaie d’utiliser le numérique et son pouvoir de surprise, de mystère et d’émerveillement pour donner vie à des récits merveilleux et en faciliter l’accès sensible, mais je doute que cela change le monde. Toutefois, j’espère, par le biais de tels spectacles, offrir une image du monde digital qui transcende la culture marchande du numérique vers le bas, en la rapprochant d’activités « traditionnelles » et ancestrales de dessin et de peinture, où le « tour de main » et ses complexes décisions psychomotriciennes recorporalisent (reembody) le digital. En dépassant les poncifs commerciaux et politico-économiques des technologies de l’information et de la communication, voire leurs aspects dangereux, en liant geste artistique et symbolique, nous espérons évoquer des enjeux philosophiques sur la culture de l’image, sur les croyances et les mythes, sur la communication entre les êtres et leur relation au spirituel et à l’irrationnel… Enjeux déjà évoqués dans la caverne de Platon !