A 31 ans, Fabien Mérelle poursuit sa trajectoire. Le jeune homme, dont les dessins crevaient déjà le papier à la sortie des Beaux-Arts, présente à la galerie Praz-Delavallade, à Paris, ses derniers travaux qui traduisent avec force et intelligence une vision intime et singulière de la réalité.

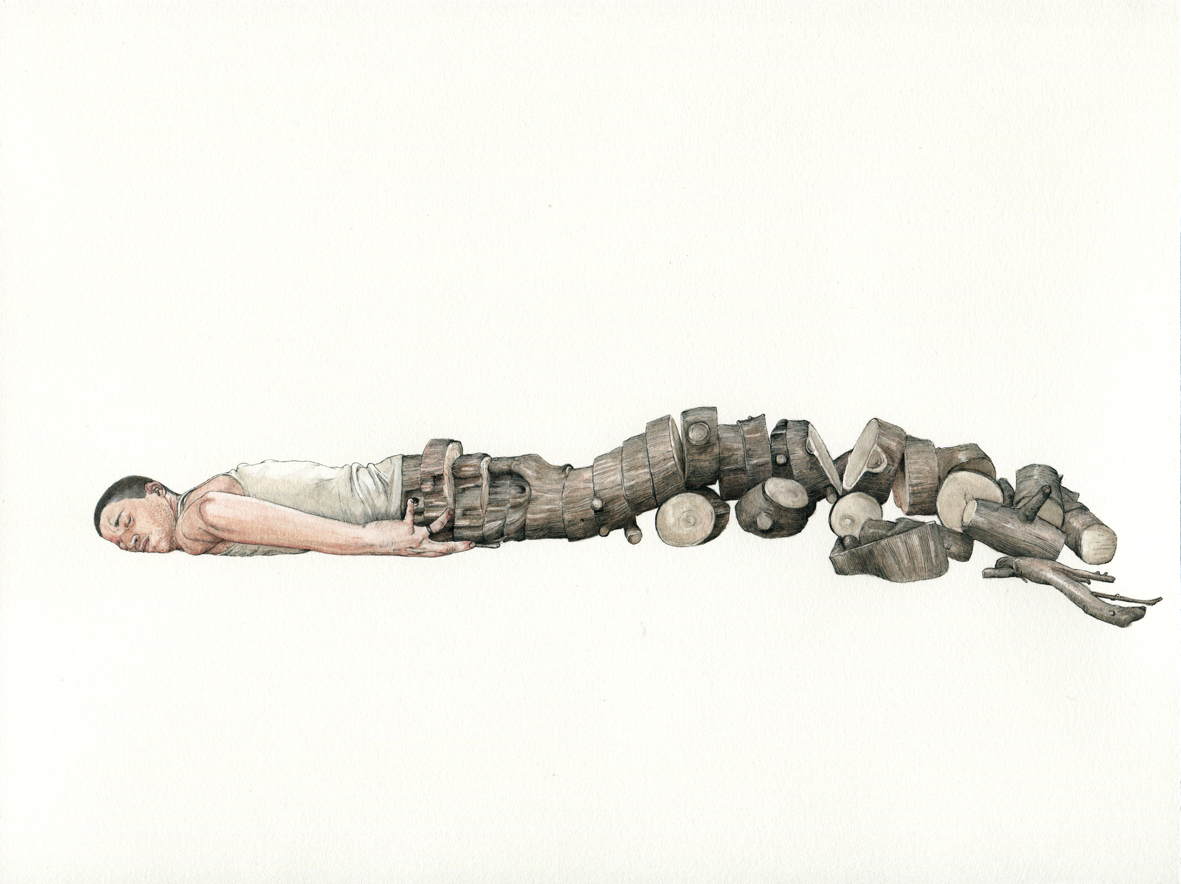

Dans le Marais parisien, la journée tire à sa fin. Le vendredi, il règne toujours une atmosphère différente. Si l’on s’affaire, ce n’est pas forcément entre bureau et dodo mais plutôt pour se distraire : les bars se remplissent, les restaurants s’apprêtent. Au théâtre, le rideau est tout près de se lever et dans les vernissages, les amateurs, l’œil attentif, se pressent. Au 5, rue des Haudriettes, il faut pousser la porte. C’est ici, sur cour, que la galerie Praz-Delavallade présente les récents dessins de Fabien Mérelle. L’artiste, droit et ouvert à la fois, poursuit une œuvre d’une probité remarquable. Ses dessins marquent nos rétines comme autant de visions servies par un trait sans failles et une capacité sans cesse renouvelée à traverser le miroir. L’humour a cédé le pas à une certaine gravité. Habillé comme à son habitude d’un maillot de corps et d’un pantalon de pyjama bleu à fines rayures et aux pattes remontées jusqu’au genoux, le double de Fabien Mérelle se tient au bord du monde. Image fantastique et terrifiante à la fois. Seul sur ce morceau de lande désolée, il regarde ses pieds nus comme il le ferait à la mer en attendant le ressac. Les pensées tourbillonnent. Entre ciel et ciel, tout semble se rétracter. A moins que ce ne soit le contraire. Oser franchir le pas, pourrait-il donner une réalité au chemin ? Dans la vie, l’artiste avance. Sa toute nouvelle paternité lui donne des ailes et des responsabilités. L’enfant apparaît désormais sur les dessins, tout comme sa maman de temps à autre. Avant de débuter l’entretien, il faut évoquer la surprise que cette nouvelle exposition réserve aux visiteurs : allongée par terre, une effigie, à la troublante et stupéfiante ressemblance avec l’artiste, a le visage plaqué au sol. Comme Mélusine n’a pu garder secrète sa queue de serpent, Fabien Mérelle révèle le bas de son corps transformé en tronc d’arbre. Abattu, l’homme-végétal est découpé en rondins. Mal à l’aise, d’aucuns se détournent, d’autres filent obtenir une explication. Au mur, la même scène dessinée. Tout cela vaut bien quelques questions.

ArtsHebdo Médias. – Jusqu’à présent, vous dessiniez sur des feuilles au format A4. Ce n’est plus systématique. Plus d’espace, est-ce synonyme de plus de liberté ?

Fabien Mérelle. – Non, malheureusement. Qui dit plus de surface, dit surtout plus de travail ! Avant, je pouvais passer d’une feuille à une autre et finir un dessin en deux à sept jours maximum. Pour cette exposition, certains m’ont pris un mois. Une trentaine de jours durant lesquels les idées continuent de fuser et où il faut tout de même ne se concentrer que sur une seule feuille. C’est une autre temporalité, d’autres sortes de contraintes aussi. Mais la contrainte, justement, est ce qui permet à mon travail de grandir. Si rien ne m’empêchera de revenir à mon format d’origine, je me devais de franchir cette étape. Ceci dit, désormais, ce dernier me paraît bien petit…

Nombre de vos dessins mettent en scène un personnage. Sa taille et l’absence de décor obligent à fixer l’attention sur lui. Est-ce une manière d’aller à l’essentiel ?

Je pense que la densité n’est intéressante que lorsqu’elle est jugulée par le vide. Les silences de la feuille en disent tout autant que ce que je m’efforce de dessiner avec la minutie la plus grande possible. Les décors ne sont utiles que lorsqu’ils servent le propos, comme dans le dessin Tremblement.

Cette respiration de blanc n’est-elle pas là aussi pour provoquer un vertige du vide ?

Mon père évoque souvent le chemin en milliers de kilomètres de la Terre à la Lune, de la Terre au Soleil, du Soleil à la première des galaxies et ainsi de suite. J’ai grandi avec le sentiment paradoxal que nous portions un univers, que notre intériorité physique et psychique était d’une densité inouïe, mais qu’à l’échelle de cet espace, dans lequel nous tentons d’évoluer, sur cette surface ronde, nous étions d’infimes particules particulières. A l’origine de ce vertige dont vous parlez, je crois qu’il y a ce paradoxe.

Dans tous les dessins où vous vous mettez en scène, vous portez des vêtements, sauf sur deux d’entre eux alors que vous avez votre enfant dans les bras. C’est un peu comme si, grâce à lui, vous aviez fait le chemin inverse d’Adam et d’Eve. Pourquoi avoir associé nudité et paternité ?

Lorsque ma fille est née, j’ai accueilli son cri avec joie et de manière très animale. Je l’ai reçue et, tout de suite, je l’ai manipulée comme si je l’avais toujours fait. Cette expression « la chair de ma chair », je l’ai ressentie. Mes doigts sur sa peau n’étaient pas les doigts sur la peau d’un autre, il y avait de moi dans cet être. Elle est une autre, bien plus solide que son père, mais je suis, que je le veuille ou non, un peu l’enfant qu’elle est. Nous sommes nus parce qu’animaux, nous sommes nus également parce que vulnérables.

Votre femme vous accueillant, vous et l’enfant, évoque la Vierge Marie. Pourquoi avoir convoqué cette image ?

C’est la Vierge de Miséricorde. Chaque époque, chaque religion a sa matrice, sa Gaïa. Le monde dans lequel j’ai évolué avait Marie pour mère, celle qui protège, qui intercède, qui ne juge pas, qui réchauffe. Chaque foyer est une société avec ses mythes fondateurs. Ma femme est le réceptacle, le manteau qui nous couvre.

Un mouton qui lévite au-dessus d’un personnage en costume plié en deux, vous, tenant une raquette de ping-pong, face à un vol d’oiseaux ou encore ce paysage que l’on observe d’une grotte, comme dans la peau d’un ermite : autant de sujets qui fleurent l’énigme et le mystère. Qu’est-ce qu’un bon sujet ?

Un sujet que l’on ne pense pas mais que l’on sent, que l’on porte déjà en soi. Je peux réfléchir ma composition, la façon dont je vais apporter la couleur, mais le thème, je dois ressentir l’envie expresse de le dessiner, pas l’intérêt. Je ne cherche pas à raconter quelque chose qui peut paraître juste, cohérent. Dès que le spectateur entre en ligne de compte, c’est la fin. On sent un regard derrière son épaule et la main n’est plus sûre. Je sais quel est mon ressenti et j’essaye de le traduire avec des images. Le pourquoi arrive ensuite en pleine figure, une fois la chose faite et il n’est pas rare que je trouve des réponses à mes questions dans des dessins qui me paraissaient anodins.

Lequel du trait ou du sujet sert l’autre ?

Les deux peuvent être assujettis l’un à l’autre, mais l’un ne va pas sans l’autre. Le sujet doit être servi par le trait et vice versa. L’envie de dessiner telle ou telle chose vient autant de l’intérêt que je porte à ce qu’elle raconte, que du goût que j’ai à la poser sur le papier. L’un sans l’autre et c’est l’échec.

La grande surprise de l’exposition est cette sculpture de vous en « homme-arbre ». Comment en êtes-vous arrivé à quitter la feuille ?

Je ne quitte pas la feuille, j’invite le spectateur à y pénétrer. C’est là le but de la sculpture, permettre un va-et-vient entre ce monde sur lequel nos pieds sont posés et celui que l’on accroche au mur. En électricité ce serait la masse. Avant cela, mon travail était incomplet.

Cette « spectaculaire extraction » vous a obligé à travailler avec d’autres, elle vous a sorti de votre atelier. Est-ce une forme de distraction pour mieux revenir au dessin, une provocation (double, ce travail peut choquer les amateurs attachés aux Beaux-Arts et surprendre, voire conquérir, les afficionados du marché) ou une logique esthétique ?

Il n’y a là aucune provocation ni envie de satisfaire qui que ce soit. C’est un fantasme que je réalise, celui de me balader tout près d’un de mes dessins. On n’y est pas encore tout à fait, mais le but est d’obtenir une harmonie entre ces deux mondes. A mon sens, ce n’est pas une extraction, mais une intégration de la matière à mon travail. Il y a eu une vraie rencontre avec l’atelier qui a permis la réalisation de cette sculpture. Curieusement tout ceci s’est fait très naturellement. J’ai eu le sentiment d’avoir toujours travaillé avec eux : des sculpteurs, un maquettiste, une maquilleuse, un superviseur génial. Ils ont tous apporté de l’eau à mon moulin et donné l’illusion que tout est possible. C’est un premier jalon. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres.