Vernissage aujourd’hui à La Gaîté Lyrique de Trackers de Rafael Lozano-Hemmer. Pour la première exposition de l’artiste en France, organisée en collaboration avec InC France-Mexique, l’institution parisienne met les petits plats dans les grands en présentant treize de ses créations. Peu connu du public français, le mexico-canadien est une figure majeure du monde de l’art numérique.

« J’ai grandi à Mexico. Ma famille possédait des discothèques et des restaurants. Mes parents, très avant-gardistes, avaient de nombreux amis dans le monde de l’art et du cinéma. » De cette enfance mexicaine, il se souvient avoir croisé de nombreuses personnalités, comme Alejandro Jodorowsky, et surtout d’avoir était marqué par la figure tutélaire de son grand-père maternel. L’homme est d’origine allemande. Arrivé au Mexique dans les années 1920, il épouse une indienne Zapotèque d’Oaxaca et consacre sa vie à la recherche scientifique. « C’est lui qui m’a donné le goût de la science, des matériaux et des expériences. Souvent, au cours de mon travail, je pense à l’association de deux éléments sans pour autant avoir une idée du résultat. Il y a toujours une part de hasard dans les découvertes. J’aime expérimenter. » L’enfant se prend de passion pour la chimie, matière de prédilection de son aîné. Mais bientôt, il quitte le Mexique et ce dernier pour l’Espagne. Ses parents ont divorcé et Rafael vit désormais au rythme des déménagements. « Ma mère s’est mariée six fois. Mon père était le second, le troisième était espagnol… Je me suis mis à beaucoup aimer les voyages et la lecture », relate avec humour l’artiste.

Un peu plus tard, histoire de mettre une vraie distance entre lui et son beau-père, avec lequel il ne s’entend pas, Rafael s’installe à Montréal. C’est l’heure de choisir un cursus universitaire : il intègre une filière pour devenir ingénieur, spécialité… chimie ! « J’ai obtenu mes premiers diplômes, mais, pour créer dans le domaine des sciences, il m’aurait fallu au moins un doctorat, sans pour autant être certain de faire aboutir un quelconque travail de recherche. » Le jeune homme, qui se passionne pour la programmation informatique depuis son arrivée à l’université, va tout naturellement basculer du monde de la science à celui de l’art, sans jamais oublier deux notions essentielles de cet apprentissage : la rigueur et l’esprit de pionnier. Il ne va pas aux Beaux-Arts apprendre la peinture et le dessin, mais fait ses classes aux côtés d’artistes issus de la danse, de la musique et du théâtre contemporains. Avec eux, il réalise des performances. « Si vous regardez mon travail, même dans un musée, il reste fondé sur l’événementiel, l’idée d’une action et d’une réaction », constate-t-il. A l’époque, les œuvres sont collectives, avec une scénographie interactive. En 1989, alors qu’il est encore étudiant, il découvre au laboratoire de recherche moléculaire un système de réalité virtuelle, certes basique, mais qui va beaucoup l’inspirer. « Un ordinateur, c’est comme un théâtre. Une scène que tu dois peupler. Pour ma part, je ne veux pas que le virtuel reste derrière l’écran, mais qu’il vienne s’immiscer dans le monde réel. »

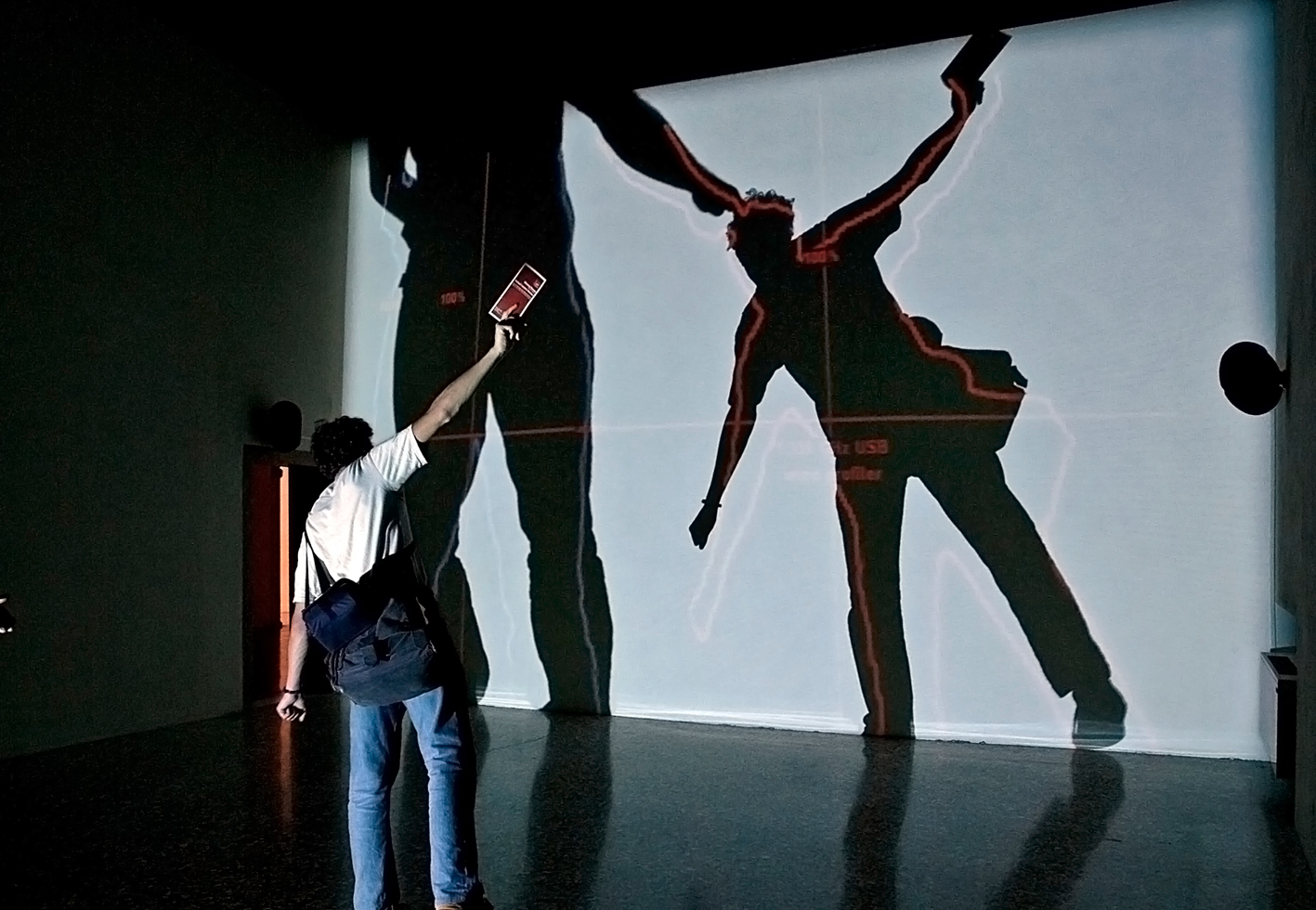

Frequency and Volume (2003)

Cette installation interactive utilise différents dispositifs qui enregistrent les ombres des participants, les projettent sur le mur puis les transforment en ondes radio. Cette œuvre critique les mesures prises, à l’époque de sa réalisation, par le gouvernement mexicain contre les radios pirates indigènes. Elle évoque aussi les expériences de poésie sonore des artistes de l’Estridentista au Mexique dans les années 1920.

A cette période, en Amérique du Nord, les avancées technologiques sont déjà l’objet de nombreux débats. « Les propos étaient assez naïfs, voire utopistes. On parlait de village global, d’émancipation grâce à Internet. J’étais persuadé qu’il fallait critiquer ce type d’idées. Tous les projets auxquels je participais tournaient autour des promesses non tenues de la technologie et de ses éventuels dangers. » L’artiste cite alors Surface Tension, sa première œuvre. Un œil sur grand écran suit le déplacement de danseurs grâce à des capteurs qui détectent leurs mouvements. Une révolution : sans le développement d’un programme informatique ad hoc, les danseurs auraient été obligés de mémoriser la vidéo et de se déplacer en conséquence pour créer l’illusion. A l’issue de la performance, le public peut faire l’expérience de l’interactivité. Nous sommes en 1991. Rafael Lozano-Hemmer pressent la part croissance que le public prendra dans son travail. Grace à une bourse octroyée par le département des Arts médiatiques du Conseil des arts du Canada, il peut poursuivre ses recherches. « Si je n’avais pas été soutenu de cette manière, je ne serais pas là aujourd’hui. Au Canada, il existe une vraie volonté d’aider les artistes. L’histoire relativement récente du pays le pousse vers l’avenir. La tradition là-bas, c’est le futur ! Si les institutions aident donc assez volontiers, le souci vient plutôt du manque de public. La plupart du temps, seuls vos amis se déplacent ! » Constat qui propulse rapidement l’artiste hors des frontières. La notoriété aidant, il expose dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, l’Australie, la Chine, l’Espagne, ou l’Allemagne, mais c’est surtout du Mexique qu’il aime parler. « Là-bas le grand public est beaucoup plus accessible. Il y a deux ans, des milliers de personnes étaient présentent pour le vernissage d’une de mes expositions. Les gens se déplacent même s’ils n’appartiennent pas au monde de l’art. Ils sont curieux. »

Aujourd’hui, Rafael Lozano-Hemmer vit entre Montréal et Mexico. Sans même qu’on ait abordé le sujet, il s’enflamme : « Le Mexique, c’est bien plus que Frida Kahlo ! Dans les années 1930, il s’intéressait déjà à ce qui allait devenir la cybernétique. Je supporte difficilement les clichés, cette image idéologique et exotique qui colle au pays. Mieux vaudrait s’attacher aux nombreuses découvertes faites par les scientifiques mexicains. » L’artiste aime l’histoire, celle des sciences, de la philosophie, de la sociologie, de la politique, de l’art… Son inspiration y puise sans compter les ressorts de son œuvre tandis que les technologies lui permettent de matérialiser ce qui, habituellement, demeure de l’ordre de l’impalpable. « Je parle avec vous, mais à travers cette conversation je vais toucher bien d’autres gens. J’aime cette idée qu’un moment précis correspond à différentes réalités. » Une certitude que ses créations traduisent en proposant toujours plusieurs degrés de lecture. Une exigence qui n’est possible qu’au prix d’une veille technologique permanente et de l’utilisation de compétences élargies dans le domaine des sciences.

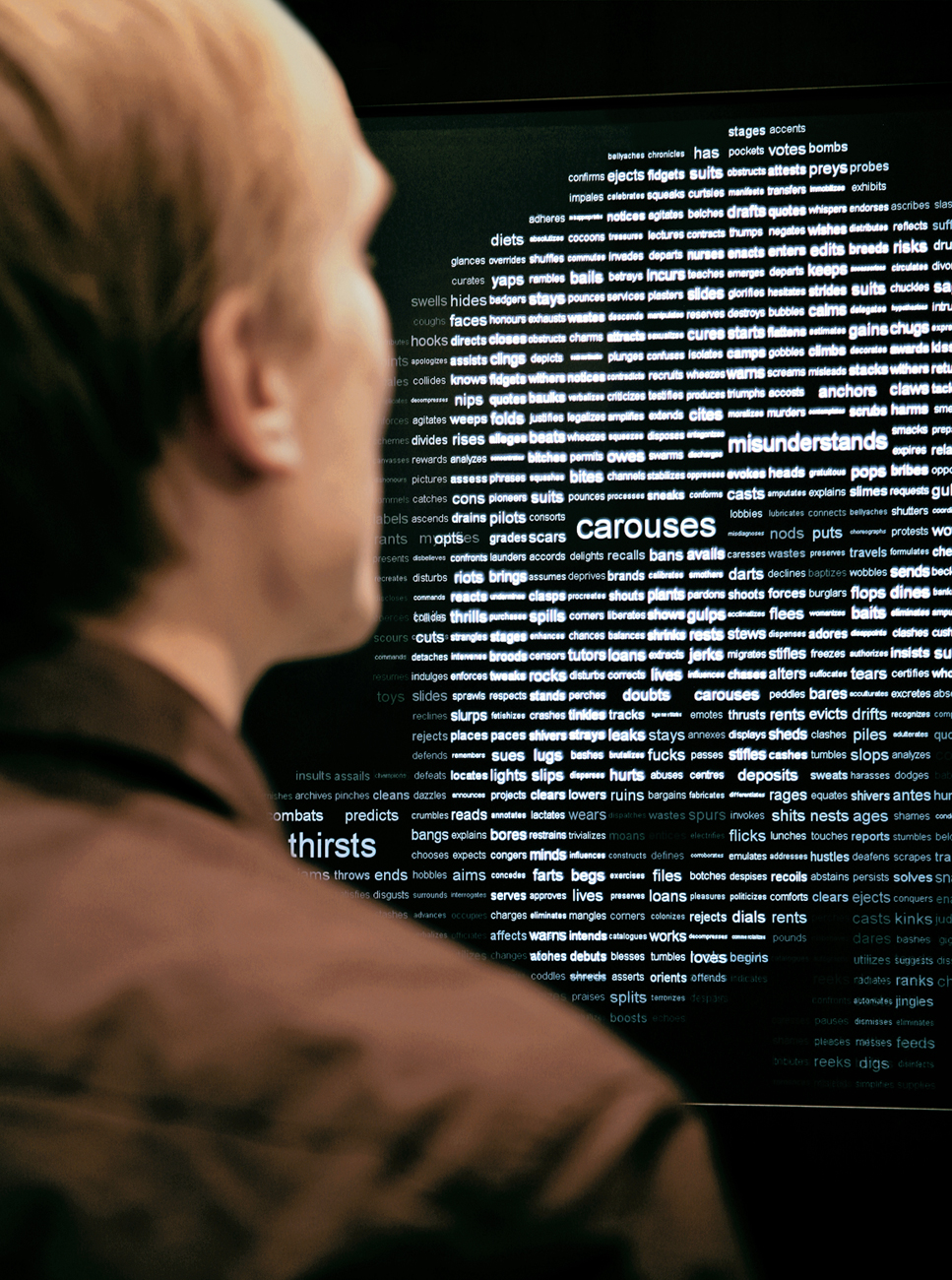

Third Person(2006)

Dans cette installation, l’ombre du visiteur est projetée sur le mur et se remplit de tous les verbes du dictionnaire conjugués à la troisième personne. Si elle se déplace, les mots sont comme attirés par elle et la remplissent de nouveau. Les mots peuvent être affichés en anglais, en espagnol ou en français.

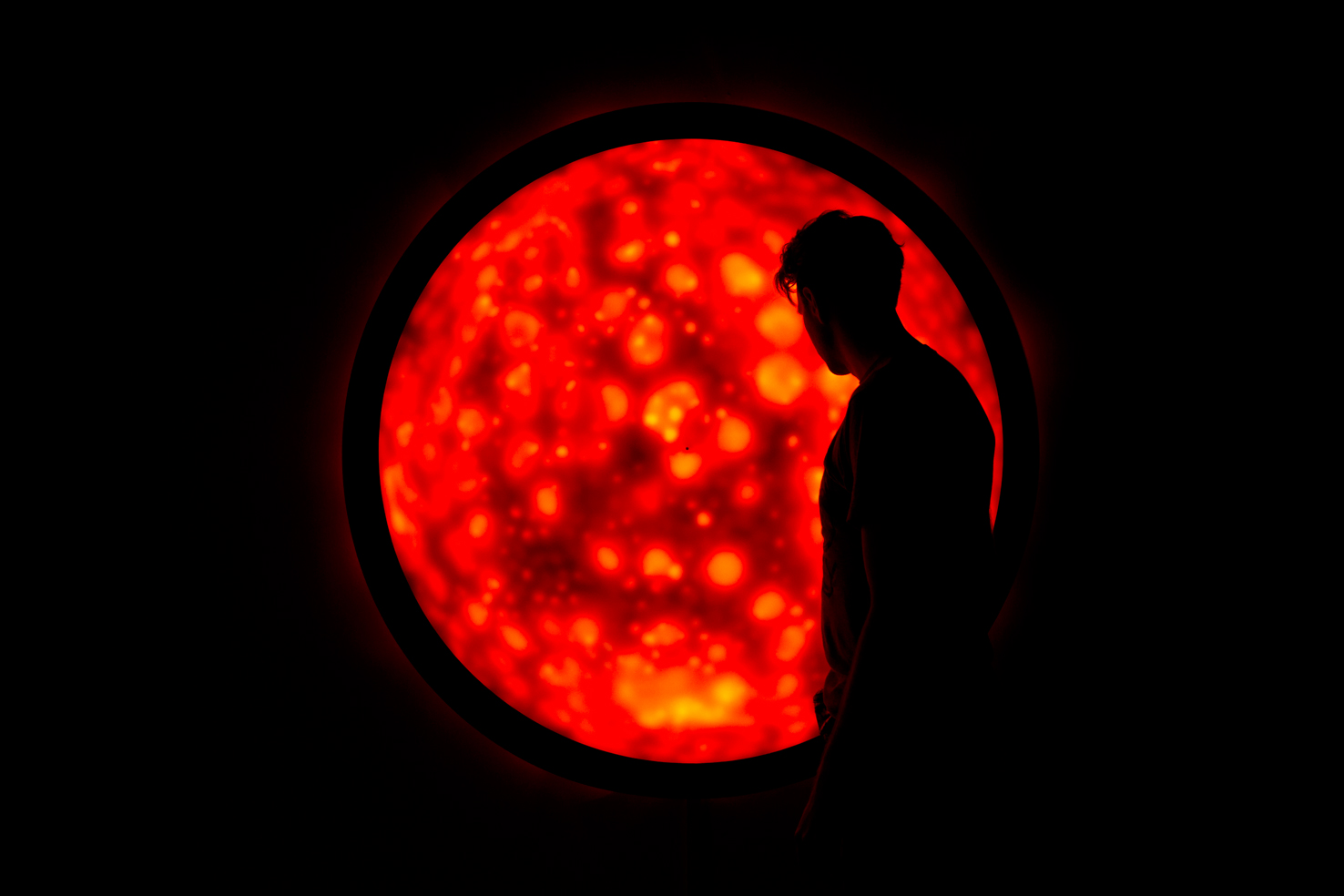

Flatsun (2011)

Flatsun est un écran circulaire qui simule la surface du Soleil. La pièce réagit à la présence du public en faisant varier la vitesse et le type d’animation affichée. Si personne n’est en face d’elle, les turbulences deviennent de moins en moins importantes, jusqu’à cesser. Avec 140 cm de diamètre, Flatsun est exactement un milliard de fois plus petit que le Soleil.

Trackers, actuellement présentée à la Gaîté Lyrique, permet d’embrasser l’essentiel des préoccupations de l’artiste. Si dernièrement, en Angleterre, il a poursuivi une réflexion sur le thème du souvenir, en France, seul le moment présent a de l’importance. « L’exposition de Manchester parlait de la mémoire, celle de Paris s’intéresse à la vie ! Cette dernière marque de son empreinte chacune des œuvres qui ne peuvent être activées que par la présence du public en temps réel. » Des caméras de surveillance deviennent des projecteurs, des installations sonores se déclenchent, des sculptures cinétiques s’animent à l’arrivée d’un visiteur et changent d’aspect selon qui se présente et comment. Toutes très différentes, les œuvres vous regardent, vous écoutent, vous détectent à distance et adaptent leur interprétation. « Dans le passé, on se tenait devant une peinture ou une sculpture en attendant qu’elle nous émeuve, nous insuffle quelque chose. Aujourd’hui, c’est le contraire. C’est au public d’inspirer l’œuvre, faisant naître une autre forme de responsabilité. Les musées ont une attitude souvent condescendante et paternaliste envers lui. Je déteste cela. La culture du monologue est finie, lance Rafael Lozano-Hemmer avant de poursuivre. Placer le public au centre n’est pas une idée neuve mais il me semble que nombre d’artistes et d’institutions sont en train d’en prendre conscience. Aujourd’hui, les collections sont de moins en moins exposées selon une logique chronologique mais davantage conceptuelle, voire performative. On ne conserve pas une œuvre d’art, on ne la préserve pas, on la “performe” ! »

Vous l’aurez compris, tout dans l’œuvre de l’artiste mexico-canadien porte à l’échange. Face à l’invasion de la technologie mobile, des réseaux sociaux et de toutes les autres formes de communication, il veut insister sur la nécessité de créer du lien. « L’environnement urbain est un endroit très aliénant, dominé par les lois du marché. La proximité entre les gens tend à disparaître. Travailler dans l’espace public me permet de leur offrir l’opportunité de se rencontrer, d’entrer en contact. Etre interpellé, se questionner : cela vous rend plus attentif à vous-même et aux autres. » Mais que dire de l’esthétique ? « Il ne s’agit pas de couleurs ou de formes, même si elles trouvent leur place dans mon travail. Il est ici question d’une esthétique du mouvement. » La forme révélée, non plus par la seule présence d’un spectateur, mais par sa capacité à dialoguer physiquement avec elle, à interagir au point de la transformer de manière unique et éphémère. Une pratique qui oblige le créateur à devenir observateur. Sur le site de l’artiste des vidéos témoignent des œuvres et relaient l’avis des participants. Une collecte qui permet à Rafael Lozano-Hemmer de faire évoluer son travail, d’imaginer au fil du temps de nouvelles versions pour chaque création. « Si je connaissais à l’avance l’effet que l’œuvre va produire sur le public, je ne la concevrais pas. » Eloge de l’imprévisible.

Apostasis (2008)

Cette installation interactive met en scène cinq projecteurs suspendus. Leurs rais de lumière se déplacent pour éviter d’éclairer les personnes présentes. Si leur nombre est tel qu’il n’y a plus d’espace vide, la salle est alors plongée dans le noir. Cette œuvre prend le contre-pied du rôle habituel d’un projecteur, celui que lui font jouer tant les éclairagistes d’un spectacle que les gardes-frontière.