En marge du cinéma expérimental et de l’art vidéo, des nouveaux médias, le cinéma d’artiste est un genre méconnu. Exploré depuis le début des années 1920 par de nombreux plasticiens, souvent des peintres, de manière toutefois exceptionnelle, sa pratique continue et parallèle à celle d’autres médiums distincts reste un phénomène plutôt confidentiel, sinon mal défnini. Peu d’artistes revendiquent et montrent cet aspect de leur création. Les réseaux de diffusion, généralement réservés aux créateurs de cinéma expérimental, sont difficiles à conquérir et les galeries ont rarement les possibilités, les espaces et le matériel pour valoriser cet art. Parmi les manifestations qui le mettent à l’honneur, La Semaine Asymétrique (1) est un rendez-vous annuel marseillais du cinéma indépendant né il y a onze ans. S’affirmant comme un temps de rencontre, elle a pour particularité de questionner les enjeux et les voies du cinéma expérimental actuel. Son édition 2015, qui s’est ouverte ce dimanche 22 novembre et se tient jusqu’au 29 novembre, célèbre l’année France Corée en diffusant six courts métrages de Juhn Jai-Hong (né en 1977). Elle offre également de découvrir plusieurs œuvres de cinéastes plasticiens français : Raphaëlle Paupert-Borne, Fabienne Gautier, Damien Cabanes, Valérie Jouve et Nathalie Hugues ou encore Claire Angelini. L’occasion pour ArtsHebdoMédias de confier à l’historienne de l’art Charlotte Waligòra une enquête sur le genre particulier du cinéma d’artiste.

Le cinéma, c’est tout une histoire. Le cinéma d’artiste, en marge du cinéma d’auteur, d’art et d’essai, du cinéma indépendant ou encore du cinéma expérimental en est une autre, parallèle. Cette terminologie regroupe un ensemble de films réalisés par des artistes plasticiens, en parallèle à leurs créations « fixes », qui rejoignent souvent dans leur pratique et dans leur apparence, ce que l’on a communément appelé le cinéma expérimental et, plus précisément, le cinéma underground – suivant un terme employé par Marcel Duchamp (2) –, à l’heure où la Nouvelle Vague française fleurissait au côté du cinéma italien des années 1950-1960, incarné par Rossellini, Antonioni, Fellini, Visconti et, surtout, Pasolini.

Si les liens entre le cinéma des longs métrages scénarisés et la peinture sont en permanence vérifiés – l Vangelo secondo Matteo, 1964, de Pier Paolo Pasolini (3) reprend, par exemple, des cadrages et des fonds uniformes hérités de la peinture italienne du XVe siècle – ceux entre les arts plastiques et le cinéma des marges sont affirmés, souvent de manière ponctuelle, dans le cadre d’une démarche plurielle et d’une pratique régulière de la peinture, de la sculpture ou encore de l’installation. Ce cinéma d’artiste peine encore à se voir intégré à l’histoire de l’art moderne et contemporain, même si le Musée national d’art moderne possède, depuis son déplacement au Centre Pompidou en 1977, un département et une collection cinéma, qui réunit films d’artiste ou cinéma expérimental et installations cinématographiques. Les galeristes, les musées et les centres d’art, territoires où circulent ces artistes, ne sont pas équipés. C’est une création qui doit se déplacer vers les festivals et qui, là encore, rencontre des difficultés à pénétrer ces réseaux aujourd’hui saturés. « Il existe trois types de festivals,explique la plasticienne Fabienne Gautier. Les festivals traditionnels, qui réservent parfois une place à l’expérimental, ceux qui sont spécialisés dans le cinéma expérimental et qui se sont ouverts à d’autres catégories comme l’art vidéo ; puis vient une multitude de festivals qui se distinguent les uns des autres par thèmes. Certains, par exemple, ne veulent présenter que des travaux récents. C’est un monde hyper compétitif où la sélection est dure, également parce qu’il faut entrer dans des catégories auxquelles nous ne correspondons pas forcément en tant que plasticiens. Il y a une manière plus confidentielle d’accéder à des réseaux de diffusion par le biais d’associations ou de galeries qui organisent des projections, à l’étranger beaucoup plus qu’à Paris (4). »

(1) Fondé en 1996 par Gaëlle Vu, Jean François Neplaz et Rémy Caritey, le collectif Film flamme est à l’origine de ce rendez-vous de cinéastes indépendants. La semaine a lieu au Polygone étoile, cinéma indépendant également créé par l’association qui se définit comme un « cinéma international de quartier ».

(2) Dans le cadre d’un colloque organisé en 1961 par le Musée de Philadelphie, Marcel Duchamp déclare : « The great artist of tomorrow will go underground ». Ce texte est repris pour qualifier le Nouveau cinéma américain. Le 28 septembre 1960, Jonas Mekas et vingt-deux autres réalisateurs indépendants (dont Ron Rice, Rudy Burckhardt, Jack Smith, Lloyd Williams, Robert Breer, Ken Jacobs, Gregory Markopoulos) fondent le groupe New American Cinema dans le but de réfléchir aux rêves et problématiques du cinéma indépendant. Ils créent, en 1962, la Film-maker’s Cooperative, première coopérative de distribution parallèle, en hommage à Maya Deren. Le cinéma expérimental en France est diffusé par des coopératives de diffusion dont Collectif Jeune Cinéma, fondé en 1971, Paris Films Coop (devenue Cinédoc), créée en 1974, et Light Cone, une association née en 1982.

(3) http://www.derives.tv/Mon-gout-cinematographique

(4) La galerie Eric Dupont a diffusé Valeurs Loustiques, de Damien Cabanes, cette année. La galerie Béa-Ba, à Marseille, a également projeté des œuvres cinématographiques de Raphaëlle Paupert-Borne et Damien Cabanes.

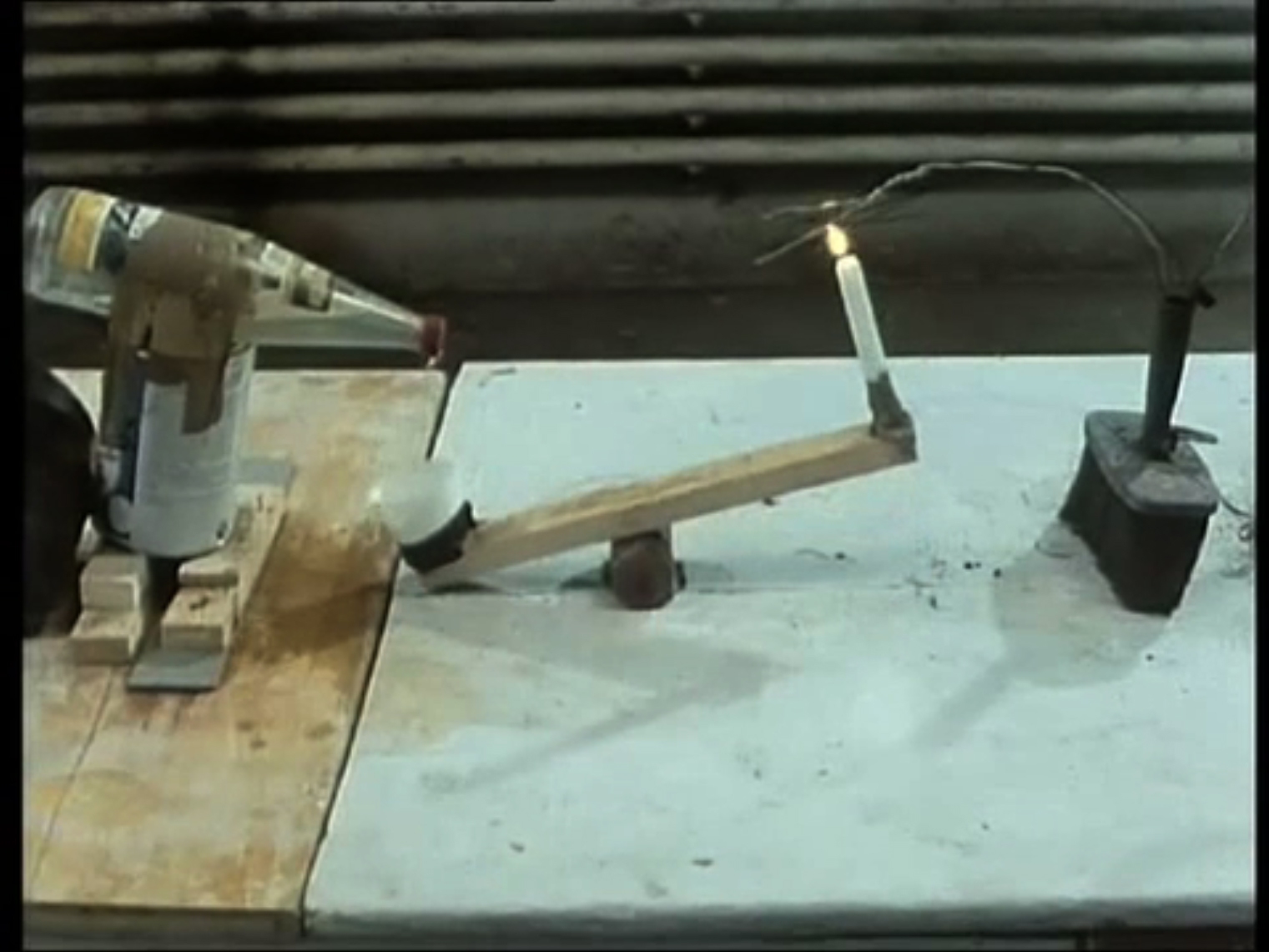

Hans Richter, le précurseur

Art (d’avant-garde) et cinéma ont toujours été liés. Le cinématographe des frères Lumière est officiellement présenté en 1895 et fait directement concurrence au Kinétoscope ou Kinétographe de Thomas Edison, quant à lui breveté en 1891. Ces outils d’enregistrement du réel en mouvement sont très vite devenus objets de fascination et médiums de création, qu’effleurent des artistes plasticiens, même s’il fallut attendre le début des années 1920 pour les voir passer entre les mains des peintres. Le premier film reconnu en tant que film d’artiste serait Rhythmus 21 (1921, 3’) de Hans Richter (1988-1976), collaborateur de la revue De Stijl et peintre préoccupé par le mouvement de formes géométriques élémentaires dans l’espace pictural monochrome. En 1924, Fernand Léger réalise Le Ballet Mécanique (1921, 19’), version de Léger), présenté comme le « premier film sans scénario ». Etroitement lié aux avant-gardes les plus volontaires pour intégrer aux méthodes traditionnelles des arts plastiques les avancées technologiques qui permettent aux artistes de représenter le mouvement, le cinéma – pour la captation du réel en mouvement qu’il offre – intéresse les plus novateurs. L’histoire de l’art a bien entendu retenu les premiers films de Luis Buñuel scénarisés par Salvador Dali (Un chien andalou, 1928), comme ceux de Man Ray. La pratique cinématographique reste cependant, à l’époque moderne, un phénomène expérimental qui permettait aux artistes d’explorer des problématiques nées au cœur de la peinture et dans l’esprit des peintres. Le peintre russe Alexandre Alexei créera, avec sa compagne Claire Parker, la technique du cinéma à l’écran d’épingle, servant à merveille le cinéma dit d’animation. A l’époque contemporaine, le cinéma sera largement pratiqué par les membres de Fluxus, de l’Internationale Situationniste, par les représentants du Pop Art aux Etats-Unis (Andy Warhol), en Grande-Bretagne (Richard Hamilton) et par ceux de la Figuration narrative (Erró, Jacques Monory). Christian Boltanski et Sophie Calle sont auteurs de films souvent connus du grand public. Julian Schnabel et Jean-Michel Alberola sont également réalisateurs. On se souvient, par ailleurs, du film expérimental Le cours des choses (1987) de Peter Fischli (né en 1952) et David Weiss (1946-2012) que l’on a souvent évoqué en parlant de « vidéo ». Le duo suisse compte parmi les premiers réalisateurs vidéastes à être passé de l’argentique au numérique.

A partir des années 1970, le cinéma d’artiste, lorsqu’il n’est pas « formaliste », est l’héritier de la Nouvelle Vague et de ses pratiques révolutionnaires dont il pousse les principes à l’extrême. On se souvient tous du rôle de Jean-Pierre Léaud, jeune cinéaste filmant Jeanne (Maria Schneider) en lui demandant simplement d’être ce qu’elle est, dans Le Dernier Tango à Paris (Bertolucci, 1972). Ce rôle et les séquences qui le consacrent illustrent parfaitement les caractéristiques pratiques de la Nouvelle Vague : économie de moyen, tournage en extérieur, lumières naturelles, enregistrement du son sur le tournage, suivi des acteurs en mouvement qui peuvent désormais improviser. C’est un cinéma qui se veut le plus proche possible de la réalité, un cinéma à dimension sociale, parfois humaniste ou psychologique ; qui met en évidence le décalage entre la nature de ses sujets et le contexte dans lequel ils évoluent ; qui dévoile des aspirations profondes brisées par les systèmes de normalisation ou de globalisation de l’individu. En pénétrant intimement les cas de figure portés par les acteurs, il entend, sans parti pris apparent, agir sur les consciences.De la photographie à l’image en mouvement

Fabienne Gautier (née 1967 à Falaise) est photographe, installatrice, cinéaste et réalisatrice de courts métrages – le plus souvent tournés en extérieur. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Dijon en 1991, elle crée notamment des installations photographiques ou intègre le support photographique dans des dispositifs d’installation. La photographie et la réalisation de films sont liées dans un travail qui prend source, vers 1996, dans ses promenades urbaines, alors qu’elle se partage entre Paris et New York. Le déclencheur est Le Ballet Mécanique de Fernand Léger : « En regardant ce film, je me suis dit : voilà, c’est ça. J’étais face à ce que je voulais faire. C’est comme cela que je suis passée de l’appareil photo à la caméra et à la vidéo. » Fabienne Gautier filme en numérique et en super 8. Ses premiers films sont Left aside (1997, en couleurs, 7’) et I only have eyes for you (noir et blanc, 7’51’’), coréalisés avec Tom Jarmusch. Elle réalise également avec ce dernier des triptyques – trois écrans vidéo. La matérialité de ce qu’elle voit l’invite à réaliser des films très plastiques, où l’image en mouvement possède une vibration qui se rapproche de celle de la peinture, lorsque les densités de matière et contrastes de couleurs font frémir la surface picturale. Night Walk (2004, couleurs, 7’) en est un exemple. Elle filme des séquences : « Le côté documentaire m’intéresse davantage que le journal. J’aime la matière du paysage, le son également qui peut être un déclencheur pour moi. » Son regard se pose par hasard sur des sans-abris, des scènes de rues a priori anodines qui deviennent extrêmement sensibles. « Ce qui m’intéresse à travers ces personnes, c’est qu’elles révèlent le décalage entre les vies, les réalités parallèles. Entre la vie qui est la nôtre et la vie de la rue. C’est ce qui me permet de saisir la poésie du réel. » Ce lundi 23 novembre, Les oiseaux de Giuseppe (28’) sera diffusé dans le cadre de la Semaine Asymétrique, à Marseille ; séquences d’un homme sans domicile fixe, prénommé Guiseppe, qui nourrit inlassablement les pigeons de Paris et en prend soin. « L’esthétique et l’émotion m’attirent. Ce film a peut-être un caractère social, en plus de sa poésie, mais je ne suis pas militante ; j’observe passivement. Je filme ce que tout le monde voit et traverse du regard sans jamais s’arrêter. Cet homme concentre l’humanité. Il est totalement démuni, mais il continue à soigner et à aider les pigeons. C’est sa générosité et cette humanité qui m’ont plu. »

Le cinéma d’artiste est une forme expérimentale du cinéma tout comme le fut en son temps le cinéma underground new-yorkais. Ces formats cinématographiques se sont épanouis à l’heure où la télévision s’est massivement popularisée et où triomphaient les agences de reporters photographes, à l’apogée de la photographie humaniste concentrée autour de l’agence Magnum. En général non scénarisé, le film d’artiste enregistre des séquences révélatrices, d’un format allant de 2,3’ à 60’ environ, rejoignant souvent celui du genre documentaire. Autour de la figure tutélaire de Jonas Mekas s’est, par ailleurs, développé le genre dit du journal filmé, mais c’est véritablement un art de la séquence de vie en mouvement que le cinéma d’artiste célèbre. Le cinéaste belge Boris Lehman (né en 1944 à Lausanne), représentant européen du journal filmé, est l’invité permanent de la Semaine Assymétrique. Il diffuse cette année, dans le cadre d’une carte blanche présentée le mardi 24 novembre, des œuvres signées Sarah Moon Howe (En cas de dépressurisation, 2009, 47’), Serge Goldwicht (Sélection de taches animées, 2015, 20’) et Milena Bochet (De Lola à Laila, 2015, 54’).

Raphaëlle Paupert-Borne (née à Lyon en 1969) est peintre et dessinatrice. Elle peint et dessine sur le motif. A partir de 1993, elle met en scène un personnage, Fafarelle, à travers lequel elle réalise des actions ou des performances filmées qui complètent un ensemble de captations à caractère autobiographique. En 1998, elle intègre le collectif Film flamme où elle développe cette pratique. Pensionnaire à la villa Médicis entre 2008 et 2009, elle coréalise avec le peintre Jean Laube un film intitulé Marguerite et le Dragon, chronique des six années de vie de leur petite fille atteinte de la mucoviscidose, emportée par le dragon à l’âge de six ans. Le film sort en salle et en DVD (éditions E2P) en 2013. Il est acquis, ainsi que son storyboard, par le Fonds national d’art contemporain en 2015.(6) www.pointligneplan.com

Les thèmes généralement abordés, en marge des films purement plastiques ou cinétiques – qui explorent la forme en mouvement – et à partir d’une trame narrative induite où inexistante, sont le réel, la figure humaine ou animale, le paysage tel que Turner, probablement, aurait voulu le saisir au cœur de tempêtes dont il s’était fait le peintre, l’action et la vie quotidienne, l’image en mouvement, l’homme en marche à un moment précis. Damien Cabanes, peintre et sculpteur, né à Suresnes en 1959, filme des séquences extérieures depuis 1996, en super 8 tout d’abord puis, grâce au numérique, à l’aide de caméscopes et de smartphones depuis 2005. Cette pratique, née à défaut d’avoir alors un atelier où peindre, s’est épanouie dans le cadre de démarches pour trouver un espace qui se sont transformées en promenades, caméra à l’épaule, qui constituent a posteriori un journal du regard porté sur le monde à ce moment-là. Si le genre du journal filmé impose de filmer ce qui nous arrive, Damien Cabanes – dont le film Les copistes est présenté ce lundi 23 novembre dans le cadre de la Semain Asymétrique – filme avec distance ce qui se passe. Cette pratique continue a probablement inspiré le passage de l’abstraction à une figuration d’arrêt sur image, où les modèles sont invités à poser dans des postures naturelles, du quotidien, sur lesquelles le peintre n’a a priori pas d’emprise. Toute la problématique de la peinture au XXe siècle, une fois qu’elle a été débarrassée du poids de la mimèsis, s’est intéressée (en marge de toutes les velléités conceptuelles, de l’espace, des matériaux) à la mobilité de la forme représentée (futurisme, rayonnisme, suprématisme). Le cinéma permet au peintre d’extraire des fragments du réel et de les préserver. Préservation de ce qu’il vit mais qui rejoint, peut-être malgré lui, une mémoire collective. Parmi les premiers films, Les moineaux (1996) – va-et-vient de moineaux sur la terrasse d’un quai de Seine –, Promenades aux Tuileries – le jeune artiste suit discrètement deux personnes âgées marchant en se tenant par le bras –, ou encore Les Innocents – groupe de petites filles mangeant des glaces –, forment les images d’un monde que toute la plastique du film concourt à affirmer qu’il est révolu, toutefois sans nostalgie. Le cinéma d’artiste est lui aussi tout une histoire à laquelle, empruntant à Fellini, toujours, « il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de début. Il n’y a que la passion infinie de la vie. »

Notre dossier sur le cinéma d’artiste se poursuivra cette semaine par un entretien avec Damien Cabanes, suivi d’une interview croisée de Jonathan Pouthier et Enrico Camporesi, attachés de conservation au département cinéma du Centre Pompidou.